在庫管理、こんなお悩みを抱えていませんか?

- Excelでの管理に限界を感じ、ミスが多い

- 棚卸しに時間がかかり、通常業務が滞ってしまう

- 適正在庫が分からず、欠品や過剰在庫が頻繁に発生し、経営を圧迫している

- システム導入を検討しているけれど、何から始めればいいかわからない

もし一つでも当てはまるなら、それは決してあなただけの悩みではありません。

解決策として、在庫管理システムの導入は最も有効な手段の一つです。

しかし、なぜ多くの企業が在庫管理システムの構築でつまずいてしまうのでしょうか?

それは、ベンダーの導入実績や最新のテクノロジーばかりに目を奪われ、自社の現場に本当に合ったシステムを見極められていないからです。

また、現場の意見を聞き入れず、社長の友達の会社に依頼するトップダウンで導入を進めてしまうことも、システムが定着しない大きな原因と言えるでしょう。

逆に、「システムは現場が使うから、現場の使いやすものが良い・・・」といって現場の要望のみでシステム導入を進めることも失敗する原因になります。

実は、私もかつて在庫管理の現場で、泥臭い業務に明け暮れてきました。その経験から、机上の空論ではない、現場のリアルに根ざした改善こそが重要だと痛感しています。

システム導入はあくまで手段であり、目的は業務効率化と正確な在庫管理の実現です。

そこで本記事では、20年以上の現場と企業の支援経験を持つ私が、失敗しない在庫管理システム構築の進め方を徹底解説します。

この記事を読めば、自社の課題に最適なシステム構築のステップが明確になり、導入時のコストを抑え、導入後の運用で無駄なコストや混乱を避け、自社の業務に合った最高のシステムを構築できるでしょう。

今回の記事は、システムの入れ替え・導入に失敗した方にお勧めの内容です。もし、あなたの会社が今回初めての在庫管理システム導入の場合は、こちらの記事がお勧めです。

☑在庫管理システム|導入の完全ガイド(機能・メリット・特徴・注意点)

些細なことでも遠慮なくご相談ください!

目次

導入したシステムに不満を持つ会社は多い

在庫管理システムを導入した70%の会社がシステムに不満がある(うまく使えていない)という調査結果が出ています。

実際に在庫管理110番に寄せられるご相談でもシステムに関するお悩みも多いです。

例えば、在庫管理110番には、次のようなお悩みでご相談いただきました。

世界で導入実績No1のシステムを数千万円かけて入れたが、単なる伝票・帳票発行ソフトになっており、全然生かせていない。

カスタマイズしたいが高額すぎるので、会社の承認が下りず、仕方なくシステムができないことを補うためにエクセルをフル活用している。

システムは使わざるを得ないから仕方なく、データを入力している。数千万円かけたメリットが正直感じられない・・・

同じような問題が、大なり小なりあちこちの会社で起こっています。

在庫管理システムはあくまでも手段(道具)

システム自体の問題ではなく、使い手の問題が大きいということが分かっています。

工場にある機械にはそれぞれ、切削や穴をあける、プレスするなどの役割があります。

そして料理人が使う包丁にも、出刃包丁は魚を捌く、刺身包丁は捌いた魚をお刺身にするといったようにそれぞれの目的に合った用途があります。

システムも形こそないですが同じ道具です。

道具を使いこなすためには、

- 目的:使い手が何のために使うのか?

- 使い方:どうやって使うのか?

- 習熟:道具の使い方を覚え、慣れる。

目的を定めたうえで、使い方を覚えて習熟する必要があります。

システムが単なる伝票発行ソフトになっている、システムを補うためにエクセルをフル活用している・・・

ということが起こる背景には、「目的」と「使い方」、そして導入にいたる基本的なプロセスを知っておく必要があります。

【前提】システム化とは業務を言語化(文書化)すること

システム化は翻訳作業とよく似ています。

システムは、プログラミング言語というもので作られています。

プログラミング言語とは、「システムを動かす指示を言語化したもの」

なので、プログラミング言語で書かれた決まったことしか実行してくれません。

プログラミングは、YesとNoがハッキリと決まっているため、曖昧さNGです。

使い手であるあなたは、プログラミング言語を理解する必要はありませんが、システム化したいことを日本語でしっかりと文書化することが大前提です。

あなたが言語化したことを、プログラマーがプログラミング言語に翻訳します。

システム化の目的・範囲を明確にする

まず、システムを導入する目的と範囲を明確にします。

目的は次のように表します。

「××という業務において現状○○なので(または○○という問題がある)、システムを導入することにより、△△にしたい。」

という書き方です。

システムを導入する目的の現状(背景)は、次の2点をしっかりと入れます。

- 事実:実際に起こっていること

- 原因(理由):事実がなぜ起こっているのか?

システム導入の範囲とは、たとえ在庫管理であっても材料在庫や、生産工程の仕掛在庫、在庫の会計処理まであるため、どこまでを今回のシステムの対象範囲とするのかを明確にします。

システム導入後の業務フローを書く

仕事の流れを業務フローとして、フローチャートにまとめてください。

システムはフローによって実行・処理が進みます。

システムを導入する範囲の業務フローをはっきりと書きましょう。

その際にシステムの3つの処理を意識します。

システムの処理は大きく分けて3つになります。

- 順次処理(○○後、××)

例えば、請求書データの入力(A)後、登録というボタン(B)を押すと、請求書が発行される(C)

といった、最も「○○したら××になる」という極めて基本的な処理。 - 条件分岐処理(もし、○○が△△ならば、××になる)

例えば、Aがもし、10以上なら××になり、10未満なら□□になる。

といった、条件によって結果が変わるもの。 - 繰り返し処理(○○を△△回繰り返した後、××になる)

例として、10月1日から10月10日までの請求書を1枚ずつ発行する。

何を何回繰り返すか、そして繰り返しが終了する条件(繰り返しを抜ける)に

よって、次の処理に移ります。

業務フローは具体的に書く

業務フローで書き表せないところや曖昧なところは、システム化できません。

必ず調査して業務フローを完成させましょう。

業務フローが具体的に書けるかどうかが、システム化がうまくいくかどうかの

大きな分岐点です。大変な作業ですが、横着せずに気を抜かず根気よく取り組みましょう。

なお、業務フローの整理には、フローチャートを使って視覚化できる「Lucidchart」のようなツールを活用することもできます。図で全体像を把握できることで、システムに落とし込むべき処理や抜け漏れが見つけやすくなります。

改善とシステム化はセットで実行

既存業務(または、(既存システムの内容)をそのまま新規システムに

置き換えるのは、失敗することが多いようです。

机上で作成した業務フローを眺めてみてください。

書いた業務フローが複雑で入り組んでいて「見た目がややこしい」状態であれば、実際の業務はもっと複雑です。

業務フローをシンプルにすることが必要です。そのために、

既存業務を変える改善をシステム導入とセットで行うことをお勧めします。

業務フローの改善には、次の3つが有効です。

- 目的逆算の思考

- ECRSの原則

- 4大ロス

既存の習慣やルールが邪魔をするので慎重に行ってください。

3.要望を書き出す

書き出した業務フローに沿って、仕事を頭の中で追っていき、システムにしたいことを要望として書き出します。

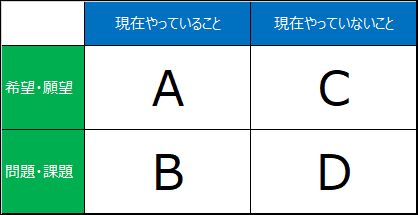

要望として書き出すのは、4つの軸で考えます。

まず、現在やっていることかそうでないか、そして、それらを希望(もっと良くなると良いなと思うこと)と問題・課題(できなくて困っていること)に分けます。

例えば、現状、手書きの請求書を「システムにデータを手入力していて時間がかかっている」ということがあるとすれば、それが要望なのか、それとも時間かかることによって何か問題が行っているのかを考えて仕分けます。

こうやって仕分けすることで、「システム化の優先順位」を決めます。

優先順位は、次のように考えると良いでしょう。

- 絶対にシステム化が必要

- システム化できると助かる

- システム化されると嬉しい

なお、業務フローに沿って仕事を頭の中で追ったとき、抜けている、あれっ?と思ったところは、横着して飛ばすことなくもう一度業務フローを見直してみましょう。

4.要望を機能化する

いよいよ要望を具体的にプログラミング言語に翻訳するための機能化の作業です。ポイントは次の3点です。

- 主語と述語、目的語を具体的に書く

- 言葉の定義付けをする

- システムの処理は、入力と出力で成り立つ

- 帳票印刷をする場合:印刷実行の方法、フォーマットと印刷のサイズ

- 入力の場合は、必須か任意か、入力するデータの型式

※データの型式とは、日本語、数字、英字、日付などのことです。

例えば、「1か月間の顧客別の請求書を出力したい」と言う要望の場合、機能化する場合はまず、次のように書きます。

「○○月にある顧客別に売上明細を抽出、さらに項目別に集計をして、項目別の一覧を項目名、単価、数量、金額(単価×数量)を表示する。」とします。

実はこれだけではまだまだ情報不足です。

さらに、要望では明らかになっていなかったことをさらに深堀りして明確にします。

- 単票または一覧?

- 一覧にする場合の表示件数は何件?

- 月間の想定件数(ページがまたがった場合の処理や表記方法)

- 締日の設定

- 履歴参照を可能にするか

- 社印は電子化する?

- 出力するのは誰(権限)

- 顧客などに応じた金額調整は?

- 情報の保持期間は?(履歴)

- 請求書の出力形態は?(エクセル、ワード、PDF等)

- 請求書の送付形態は? (メールに添付、EDI、FAX、郵送)

といったように「言われてみると!」

ということが並ぶことが分かります。

言葉の定義付け

会社で使っている「ことば」は、あなたの会社にとって当たり前のことでも、他社では全く違う意味で使われていることもあります。

また、同じ会社内でも部署や担当が違うだけで同じ言葉でも認識が違っていたりして、意味が統一されていないこともよくあります。

(弊社のコンサルティングでも言葉の意味のすり合わせ、統一は良くあることです。)

例えば、仕入れ先から会社に商品がはいってくることを1つとっても、

仕入れ、納品、納入、検収といった言葉があります。

「○○とは、」という形で、言葉の定義は誰が見ても(外部の人も含む)

分かるようにしましょう。

要望と機能は1対1ではない

1つの要望が1つの機能になるとは限りません。

1つの要望に対して2つの機能が必要な場合や、1つの機能が複数の要望に関係する場合もあります。

まとめ

この記事では、在庫管理システムの構築において失敗しないための進め方について解説しました。

多くの企業が在庫管理システムの導入に期待を寄せる一方で、導入後に効果を実感できないケースも少なくありません。

今回は、そのような事態を避けるために、システム構築の各段階における重要なポイントをおさらいします。

重要なポイント

- 目的の明確化: 何のために在庫管理システムを導入するのか、具体的な目的を定めることが最初の重要なステップです。

- 現状分析の徹底: 既存の在庫管理業務の課題や問題点を洗い出し、システムに求める要件を明確にする必要があります。

- ベンダー選定の重要性: 自社の要件に合ったシステムを提供できる信頼できるベンダーを選ぶことが成功の鍵となります。

- 導入計画の策定: 導入スケジュール、担当者の役割分担、データ移行の方法など、具体的な計画を立てることが不可欠です。

- 運用ルールの整備: システム導入後の運用ルールを明確にし、従業員への教育を徹底することで、システムの効果を最大限に引き出すことができます。

- 導入後のフォローアップ: システム導入後も定期的な効果測定や改善を行い、システムを最適化していくことが重要です。

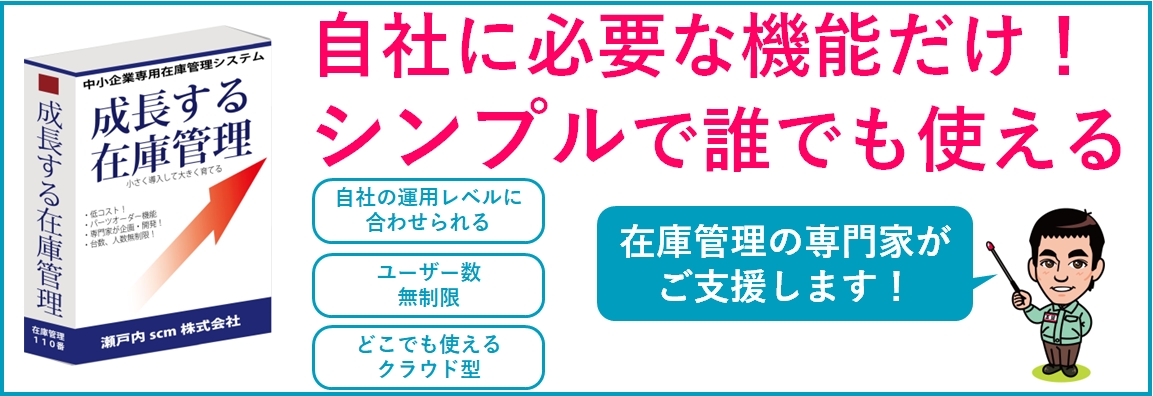

自社に合ったシンプルな在庫管理システムを構築できる

在庫管理の専門家が自社開発した「成長する在庫管理システム」は、在庫管理の専門家があなたの会社の現状の課題を深く理解します。

言われたものをただ開発するのではなく、在庫管理の専門家として、あなたの会社の業務だけではなく、運用レベルに合わせた本当に必要な機能だけのシンプルなシステムが実現します。

他社のシステムと比較して、導入から運用、そしてその後の成長まで、一貫したサポート体制こそが私たちの強みです。

お試し版もあります

在庫管理に関するお問合せ・ご相談

在庫管理システムの構築について、何から始めれば良いか、どんな小さな疑問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

理論だけではなく、実務経験を持ち相談件数500件以上の豊富な経験と専門知識を持つ在庫管理アドバイザーが、御社の状況を丁寧にヒアリングし、最適なアドバイスをさせていただきます。失敗しないシステム構築に向けて、私たちがお手伝いいたします。

システムの選定や導入、開発に関するご相談やお悩みを随時受け付けています。お気軽にお問合せください。