高額なERPシステムを導入したものの、「現場の業務にフィットしない」「部分的な改修のたびに高額な費用がかかる」といったご経験はありませんか?

実はその問題、全ての業務を一つのシステムで統合管理しようとする従来型の考え方が原因かもしれません。

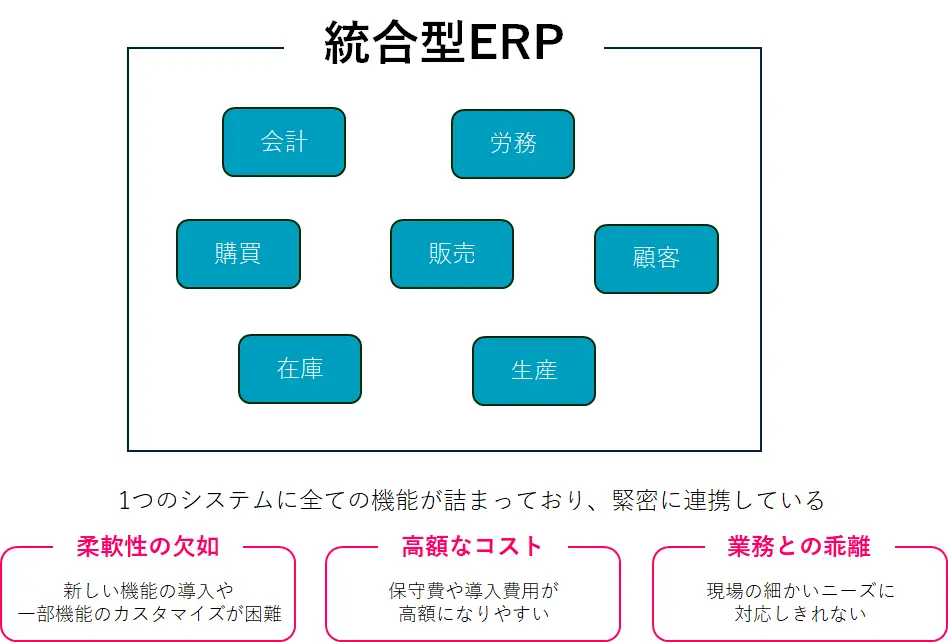

これまでは、企業の基幹業務を支えるERP(Enterprise Resource Planning)システムは、単一ベンダーが提供する統合型(モノリシック)やコンポーネント型と呼ばれるERPパッケージが主流でした。

これは、会計、販売、生産、人事など、あらゆる業務機能を一つのシステムで完結させるものです。

ビジネス環境が目まぐるしく変化する現代において、この巨大なシステムが足かせとなるケースが増えています。

そこで本記事では、自社の核となる業務と専門業務でシステムを柔軟に使い分ける「ポストモダンERP」という新しい手法について、メリットから実現のポイントまで詳しく解説します。

なぜなら、業務ごとに最適なツールを組み合わせることで、現場の使いやすさを犠牲にすることなく、経営全体の効率化を図れるからです。

この記事を読めば、高額なシステム費用やベンダーロックイン、移行時の大規模なシステム障害のリスクから解放され、ビジネスの変化に迅速に対応できる柔軟なIT環境を構築するヒントが得られます。

この記事では、従来のERPが抱える課題から、ポストモダンERPがもたらすメリット、従来のERPからポストモダンERPへの移行時の注意点まで詳しく解説します。

目次

従来のERPが抱える限界

統合型ERPとは全ての機能が緊密に連携した、一つの巨大なシステムです。

これには、データが一元管理され、業務プロセスが標準化されるというメリットがありました。

しかしその反面、以下のような大きなデメリットも抱えています。

- 柔軟性の欠如:ビジネスの変化に合わせて一部の機能だけを入れ替えたり、新しい機能を追加したりすることが非常に困難です。システム全体が密結合しているため、一つの変更が他に影響を及ぼすリスクがあります。

- 高額なコストと長期の導入期間:機能が豊富な分、ライセンス費用や導入コンサルティング費用が高額になりがちです。また、導入から運用開始までに年単位の時間がかかることが少なくありません。

- 現場のニーズとの乖離:全社最適を目的として設計されているため、特定の部門や現場の細かいニーズに対応しきれず、部門や現場によっては、非効率な業務フローを強いられることがあります。

これらの課題により、統合型ERPを抱えている企業は市場の変化に迅速に対応できず、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を阻害されるという事態に陥っているケースがあります。

さらに最大のリスクが、大規模なシステムの停止です。

最近の例ですと、江崎グリコが基幹システムに使っているSAP社のERPパッケージ「SAP S/4HANA」に刷新した際に大規模なシステム障害が発生しました。

これによって、受注から出荷までの一連のプロセスに深刻な影響が及び、長期にわたる出荷停止という事態に陥りました。

移管プロジェクトでは、優秀なコンサルティング会社が関わっていたそうですが、改めて大規模なシステム移行の難しさが浮き彫りになりました。

ポストモダンERPという新しいカタチ

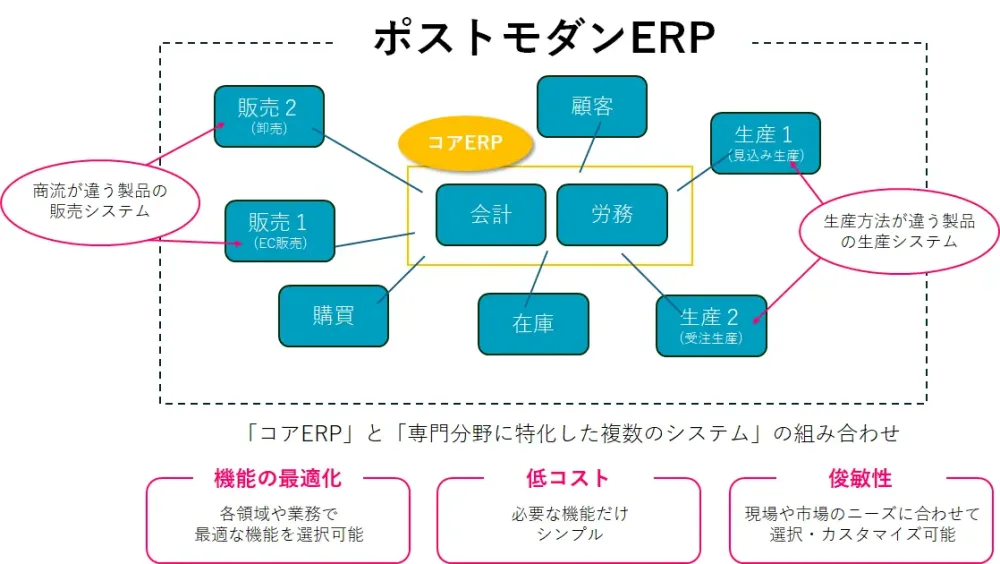

ポストモダンERPは、この統合型ERPから脱却し、「コアとなるERP」と「専門分野に特化した複数のシステム」を柔軟に組み合わせて利用するというアプローチです。

中心には、会計や財務など、企業にとって普遍的で安定性が求められる「コアERP」を据えます。

そして、その周りに、販売管理、顧客管理(CRM)、そして在庫管理など、各業務領域で最も優れた機能を持つ専門的なアプリケーションを、必要に応じて連携させていくのです。

このアプローチにより、企業は以下のような大きなメリットを得ることができます。

- 俊敏性(アジリティ)の向上:市場や業務の変化に応じて、必要なアプリケーションを迅速に追加、変更できます。時代遅れになったコンポーネントだけを入れ替えることで、システム全体を常に最新の状態に保つことが可能です。

- 機能の最適化:各業務領域で最も優れた「ベスト・オブ・ブリード」のアプリケーションを選択できるため、現場のニーズに即した最適な機能を利用できます。これにより、従業員の生産性や満足度が向上します。

- コストの最適化:巨大なパッケージを一括導入するのに比べ、必要な機能だけをSaaSなどのサブスクリプションで利用することで、ITコストを柔軟にコントロールできます。

業務の特色に合わせてシステムを選定できる

従来のERPは、それぞれの機能は1つしかなく、無理やり合わせるかエクセルなどで外出しして行うしか方法がありませんでした。

たとえば、あなたの企業が小売、卸売り、EC販売をやっていたとしても販売管理の機能は1つのみです。

想像すると分かるように、小売り、卸売り、EC販売は売り方が全然違います。

他にも、同じ販売方法であっても、業種や業界による商習慣の違いなども考えられます。

一方、ポストモダンERPであれば、販売管理システムを複数持つことも可能です。

小売業務に合った販売管理システム、製造業にあった販売管理システムなど・・・柔軟に組み合わせられるのが特徴です。

ポストモダンERPに移行に失敗しない3つの注意点

ポストモダンERPへの移行は大きなメリットをもたらす一方、従来のシステム構築・運用とは異なる難しさも伴います。

移行を成功させるために注意すべき点を、「戦略・計画」「技術・システム」「組織・運用」の3つの観点から解説します。

【戦略・計画】〜「何を」「どう」移行するかの見極め〜

ポストモダンERPの導入は、単なるシステム刷新ではなく、業務改革そのものです。そのため、技術的な検討に入る前に、綿密な戦略と計画が不可欠です。

業務プロセスの徹底的な可視化と整理

ERP本体に残すコア業務と、ERPから切り離す専門業務を明確にします。

- 現状把握: まず自社の業務プロセスを洗い出し、「同じ業務だが領域によってオペレーションが違う業務」と「全社共通で標準化できる業務」を徹底的に分析・評価します。

- コア業務の定義:ERP本体で担わせる機能です。全社共通で標準化できる業務が対象になります。会計や財務、人事などがコア機能になることが多いです。この「スリム化」がポストモダンERPの第一歩です。

段階的な移行計画の策定

モノリシックな巨大システムから一気に移行するのは非常に高リスクです。

周辺業務や影響の少ない部門からスモールスタートし、徐々にERPから段階的に切り離して対象範囲を広げていく計画が現実的です。

将来を見据えた全体像(グランドデザイン)の設計

現場任せで、個別のサービスを場当たり的に導入すると、機能の重複やデータの分断を招きかねません。

とりまとめの部署をおいたうえで、各システムをどのように連携させるか、システム全体の青写真を描きます。

【技術・システム】〜システム間連携・マスタ管理〜

- システム間連携

ポストモダンERPは、複数のサービスを連携させて一つのシステムとして機能させるため、システム間の連携を担うが生命線です。

システム間連携の方法は、CSVやAPI等、いくつかの方法があります。どのシステム間でどのようなデータをどのタイミングで連携させるのかを決めて運用体制を確立する必要があります。

システム間連携の方法について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

知らないと損!システム間連携5つの方法の選び方 - データ管理と整合性の確保

顧客マスタや商品マスタなど、いわゆる企業活動の基盤となるマスターデータをどのシステムで管理するのか(マスターデータ管理)を明確に定める必要があります。

データの二重管理や不整合は、どのデータが最新で正しいか分からなくなり、日常業務だけではなく、経営判断の誤りを引き起こす原因となります。 - 統合的なセキュリティ対策:

複数のクラウドサービスを利用することは、セキュリティリスクの増大につながります。

ID/パスワード管理の一元化(シングルサインオン)や、各サービスへのアクセス権限の適切な管理など、システム全体を俯瞰したセキュリティポリシーの策定と運用が不可欠です。

【組織・運用】〜変化に対応し続ける体制づくり〜

ポストモダンERPのメリットを最大限に活かすには、それを使いこなす組織体制と運用ルールが求められます。

- マルチベンダー管理体制の構築:単一ベンダーに依存していた従来とは異なり、複数のベンダーと協調してシステム全体を維持・発展させていく必要があります。各ベンダーとの役割分担を明確にし、主体的に全体をコントロールする体制が求められます。

- 社内IT部門の役割変革とスキル向上:IT部門には、個別のシステム開発力よりも、ビジネス要件を理解し、最適なサービスを選定・評価し、複数のベンダーを統括する「インテグレーション能力」や「プロジェクト管理能力」がより一層重要になります。

- コスト管理の複雑化への対応:初期導入コストは抑えやすい一方で、複数のサービスの月額利用料や、機能追加に伴う連携改修費用など、ランニングコストの管理が複雑になります。トータルコストを正確に把握し、投資対効果を継続的に評価する仕組みが必要です。

ポストモダンERPによる在庫管理の最適化

ポストモダンERPへの移行を具体的な業務で考えてみましょう。例えば、企業の利益に直結する「在庫管理」です。

コアERPにも在庫管理機能は含まれていますが、多くは会計上の在庫金額を管理することが主目的であり、倉庫の現場で求められる日々の入出庫作業や、ロケーション管理、バーコード検品といった細かい機能まではカバーしていないことが多いです。

このような場合に、現場の業務に特化したツールを組み合わせることが非常に有効です。

例えば、シンプルで直感的な操作性が特徴の在庫管理アプリMonoC(モノシー)のようなアプリケーションがその一例です。

MonoCは、スマートフォンのカメラでバーコードやQRコードをスキャンするだけで、誰でも簡単に入出庫を記録できます。

このような現場特化型のアプリを導入することで、作業の効率化とデータ精度の向上を実現できます。

そして、MonoCからCSV形式で出力された正確な入出庫データを、コアERPに取り込むことで、経営層はリアルタイムで精度の高い在庫状況を把握できるようになるのです。

このように、コアERPの弱点を専門アプリケーションで補うことこそが、ポストモダンERPの真髄です。

まとめ

本記事では、従来の画一的なERP(モノリシックERP)が抱える課題を乗り越えるための新しい考え方、「ポストモダンERP」について解説しました。

ポストモダンERPは、単一のシステムに縛られることなく、「コアとなるERP」と自社のビジネス戦略に合わせて最適なIT環境を柔軟に構築していくための強力なアプローチです。

「コアとなるERP」を中心に、現場の課題を解決する「専門分野に特化した複数のアプリケーション」を戦略的に組み合わせることで、企業は変化に強い俊敏な経営基盤を手に入れることができます。

重要なポイントは以下の通りです。

ポストモダンERPとは、会計や人事などの基幹業務を担う「コアERP」と、販売管理や在庫管理など特定の業務領域に特化した複数のシステム(SaaSなど)を最適に組み合わせるアプローチです。この手法により、企業は自社のビジネス環境や業務内容に完全にフィットした、柔軟で俊敏性の高いシステム環境を構築できます。

- ポストモダンERPの構成: コア機能を持つERPを中心に、必要な業務システムをSaaSなどで連携・追加する。

- 最大のメリット: 変化に強い柔軟性・俊敏性。業務に最適なシステムを選べるため、競争優位性を確保しやすい。

- その他の利点: ベストオブブリード(各分野で最高の製品)の選択、導入・運用コストの最適化、最新技術の迅速な活用が可能。

- 導入時の注意点: 複数のシステムを連携させるため、データ連携の複雑化やITガバナンスの維持が課題となる。

記事の冒頭で触れたような、「既存のERPが古くて業務に合わない」「改修に莫大なコストがかかる」「市場の変化に迅速に対応できない」といった課題は、多くの企業が直面する深刻な悩みです。

ポストモダンERPは、こうした課題を解決し、企業の成長を加速させるための強力な一手となります。画一的なシステムに業務を合わせるのではなく、自社の業務に合わせて最適なシステムを組み合わせることで、本当に価値のあるIT投資を実現できます。

まずは自社の業務を見渡し、「どこに課題があるのか」「どの部分を専門ツールで強化すべきか」を検討することから始めてみてはいかがでしょうか。

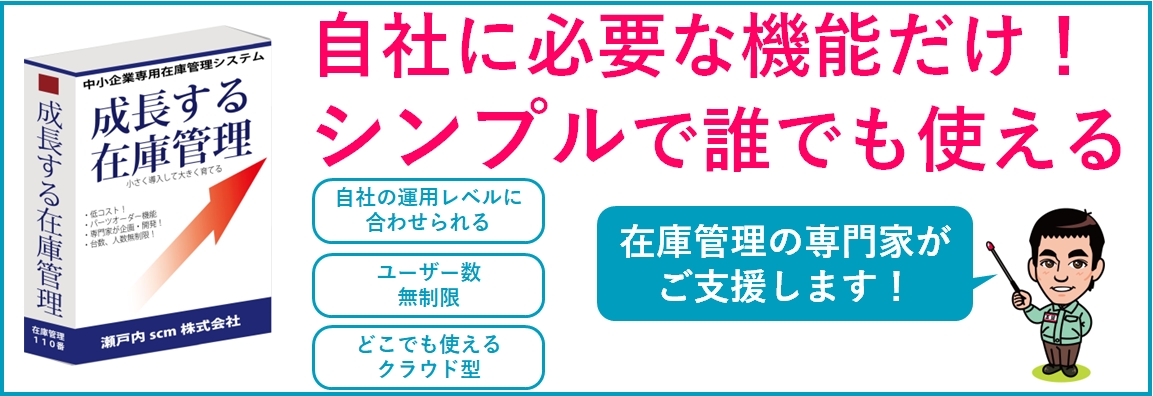

ERPの機能を補う柔軟な在庫管理システム

ERPに在庫管理の機能があるが、現場にフィットしておらず、非効率で手間がかかっている。エクセルで管理しているので属人化している・・・

というお悩みのご相談をいただいています。

ERPを改修しようとすると、在庫管理とは関係の無い様々な機能に影響が及ぶため、莫大な金額がかかり、手が付けらず断念するケースが多いようです。

既存のERPはそのままに、しかも現場の業務に合わせた在庫管理を実現できるのが、在庫管理110番が開発した成長する在庫管理システムです。

在庫管理110番が開発した成長する在庫管理システムは、単に在庫管理システムを提供する会社ではありません。

これまで500社以上の在庫管理の相談にのってきた、在庫管理のスペシャリストです。

お客様の業務を深くヒアリングして、ERPの機能を活かしつつ、在庫管理業務の課題を解決する根本的な課題解決を目指したシステム導入が可能です。

あらゆるERPとのデータ連携も可能ですので、二重管理に陥ることもありません。

もしERPの改修はコストがかかりすぎていてできないが、在庫管理の課題は何とか解決したい!という場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

低コストで自社の業務に合ったシステムを導入できる

在庫管理に関するご相談・お問い合わせ

「ポストモダンERPに興味はあるが、何から手をつければいいかわからない」

「まずは、今の在庫管理の課題を整理したい」

このようなお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

在庫管理110番には、あなたのお悩みに長年にわたり多種多様な企業の在庫管理を支援してきた経験豊富な専門家が対応します。

「こんな初歩的なことを聞いても大丈夫だろうか?」といったご心配は一切不要です。

どんな些細なことでも構いません。まずはお客様の状況をお聞かせください。専門家が丁寧にヒアリングし、貴社に最適な次の一手をご提案します。

毎月6組限定で、無料個別相談も実施中です。在庫管理アドバイザーが専門家の観点からあなたの課題の解決につながるアドバイスをします。

無料で個別相談できます!