皆さんの会社では、こんなお悩みありませんか?

「ECサイトで商品が売れたけど、在庫管理システムへの反映は手入力。最新在庫の反映が面倒すぎる…」

「営業チームはSFA(営業支援ツール)を使ってるのに、受注したら販売管理システムにまた同じ内容を転記しなきゃいけない…」

「月末の経費精算、各部署から集めたExcelデータを会計システムに一つひとつ打ち込むのが本当に大変!」

もし一つでも「あるある!」と感じたら、それは業務のあちこちで「データの分断」が起きている証拠です。

そんな非効率やヒューマンエラーの原因となる悩みをスッキリ解決し業務効率を実現できるのが、「基幹システム連携」です。

システム連携は単なるデータ入力の自動化ではありません。

入力ミスなどのヒューマンエラーの削減、リアルタイムでの経営状況の可視化を実現し、迅速で的確な意思決定を可能にするからです。

この記事では、主な連携方法のメリット・デメリットも具体的に解説するので、あなたの会社に合った方法が選べます。

目次

基幹システムとは?

基幹システムとは、止まると会社の主な活動がストップしてしまうほど、事業の根幹を支えているものです。

主な役割は、会社の大事な情報(お金、モノ、人など)を一元管理しつつ、業務効率化を進めることです。

基幹システムの具体例

各基幹システムの主な役割と機能を紹介します。

- 販売システム:売上を正しく把握することが役割です。受注管理、売上管理、請求管理、見積管理などが主な機能です。スーパーのレジにあるPOS(販売時点情報管理システム)も販売管理システムの一種です。

- 在庫管理システム:何が、どこに、いくつあるかを把握するのが主な役割です。在庫数、入出庫管理、棚卸、発注支援機能などが主な機能です。

- 人事給与システム:従業員の情報を管理し、正確な給与を計算して支払うことが役割です。従業員情報管理、勤怠管理、給与計算が主な機能です。

- 会計システム:会社のすべての「お金」の出入りを記録し管理するのが役割です。仕訳管理、帳簿作成、決算書作成などが主な役割です。

このように、会社が毎日活動していくために絶対に必要不可欠な、土台となる管理の仕組みを

一元管理し、効率化するのが基幹システムです。

ちなみに、基幹システムは業務システムと呼ばれることもあります。

なぜ基幹システム連携が重要なのか?

基幹システム連携とは、会社で使っている色々な基幹システム同士を「つないで」、データのやり取りを自動化することです。

多くの会社では、「販売管理」「在庫管理」「会計」「人事給与」といった、事業の根幹を支える「基幹システム」を持っています。

さらに、最近では「SFA/CRM(顧客管理・営業支援)」や「ECサイト」、「勤怠管理ツール」など、特定の業務に特化した便利なシステムやクラウドサービスを併用するケースが当たり前になりました。

しかし、多くの企業では、様々な基幹システムが、それぞれ独立して稼働しています。

次のような問題が起こっています。

部門ごとに分断されたデータと業務プロセス

営業部門は販売管理システムやSFA(営業支援システム)、マーケティング部門はMAツール、経理部門は会計システムと、製造部門では生産管理システム、

と各部門が自部門に最適なツールを導入した結果、顧客データや販売データがバラバラに存在し管理されることになります。

これでは、部門を横断した情報共有が困難になり、非効率な業務フローが常態化してしまいます。

手作業による非効率とヒューマンエラーのリスク

システム間のデータが分断されていると、どうしても手作業によるデータの転記や二重入力が発生します。

これは単純な時間の浪費だけでなく、「入力ミス」「転記漏れ」といったヒューマンエラーの大きな原因になり、データの信頼性を損なう大きなリスクを抱えています。

経営判断の遅れと機会損失

正確なデータをリアルタイムに把握できなければ、市場の変化に対応した迅速な経営判断は下せません。

例えば、最新の販売実績が翌月まで分からない、正確な在庫数が把握できず販売機会を逃すといった事態は、企業にとって大きな損失です。

システム連携がもたらすメリットと効果

システム連携による具体的なメリットを紹介します。

- 圧倒的な業務効率化!「本来やるべき仕事」に集中できる

- これまでデータの入力や二重入力や転記に費やしていた時間は、ごっそり削減されます。例えば、毎日1時間かかっていた作業がゼロになったら、その時間を「もっとお客様のためになる企画を考える」「新しい戦略を練る」といった、付加価値の高いクリエイティブな仕事に使えます。残業が減って、社員の満足度もアップするかもしれません。

- ヒューマンエラーが激減!「しまった!」を防ぐ

- 手作業には、どうしても「うっかりミス」がつきものです。桁を一つ間違えただけで、請求金額が合わなくなったり、在庫数がズレてお客様に迷惑をかけてしまったり…。システム連携でデータのやり取りを自動化すれば、こうした人為的なミスを根本からなくすことができ、データの信頼性が格段に向上します。

- 経営状況をリアルタイムに把握!的確な次の一手が打てる

- 各システムの情報が自動で一か所に集まるため、「今、何が一番売れているのか」「どの商品の在庫が少ないのか」といった経営の「今」を知るための情報が、いつでも最新の状態で手に入ります。勘や経験だけに頼らない、データに基づいた迅速で的確な意思決定が可能になります。

- 顧客満足度の向上にも!

- 例えばECサイトと在庫管理システムを連携させれば、「注文したのに在庫切れだった…」という最悪の事態を防げます。さらに、顧客管理システム(CRM)と連携すれば、お客様の購買履歴に基づいたおすすめ商品を提案するなど、一人ひとりに寄り添ったサービスが実現し、リピート顧客の育成にも繋がります。

主な連携方法

システム連携には様々な方法があり、それぞれに特徴があります。

自社の目的やシステム環境、コストに合わせて最適なものを選びましょう。

| 連携方法 | 説明 | メリット | デメリット | コスト |

|---|---|---|---|---|

| API連携 | リアルタイム性が高く、現在の主流。 システム同士が対話するための標準的な仕組み(API)を利用して連携する方法。 |

|

| 中~高 |

| ファイル連携 | 一方のシステムからCSVなどのファイル形式でデータを出力し、もう一方のシステムに取り込む方法。 |

|

| 低~中 |

| データベース(DB)連携 | 大量データを高速に扱える。 システムのデータベースに直接接続し、データを読み書きする方法。 |

|

| 高 |

| iPaaS/EAI | 様々なシステム間のデータ連携を中継するプラットフォーム。 プログラミング不要で、連携フローを構築できるサービスも多い。 |

|

| 中~高 |

| RPA連携 | 既存システムを改修せずに連携できる。 人間がPCで行うキーボードやマウスの操作をロボットに記憶させて自動化する方法。 |

|

| 中 |

システム間連携の方法の選び方

システム間連携の方法は、実務とコストのバランスで選ぶのがお勧めです。

在庫管理アドバイザーはシステム構築支援も行っているので、システム連携の方法を選択する際は、次のようなことを基準に考えます。

- 1回当たりの作業時間はどれくらいかかるか?

- 業務は何人くらいでやっているか?

- 業務の頻度はどれくらいか?

特に重視するのが、「頻度」です。

仮に1回当たりの作業時間が短くても、他の業務を何度も中断するのはとても非効率だからです。

具体例

- ファイル連携で十分な業務:月次処理(売上や給与計算の締め)、年次処理(棚卸等)

- APIなどの自動連携が良い業務:ECサイト同士の最新在庫(常に在庫が変化する可能性があるため)

システム間連携の例

ここでは、特に、重要な販売管理システム、在庫管理システム、人事給与システム、会計システムの連携例をご紹介します。

1. 販売システム ⇔ 在庫管理システム

- 販売システム → 在庫管理システム:販売実績(出荷)に基づく在庫引当・出庫

- 在庫管理システム → 販売システム:在庫状況の参照(引当可能在庫の確認)

2. 在庫管理システム ⇔ 会計システム

- 在庫管理システム → 会計システム:

- 棚卸データによる在庫評価(期末在庫)

- 原価データ(移動平均法・FIFOなど)

3. 販売システム → 会計システム

- 売上仕訳の自動連携(売掛金計上、売上計上)

- 請求データとの整合性チェック

4. 人事給与システム → 会計システム

- 給与計算結果の仕訳連携(給与、法定福利費、源泉税など)

5. 人事給与システム → 販売・在庫システム(場合により)

- 営業担当者の人員マスタ、倉庫担当者などの情報を連携する場合もある

連携を失敗させない大切な心構え

最後に、システム連携を成功させるために、絶対に押さえておきたいポイントをお伝えします。「なんとなく便利そうだから」で始めると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも…。

- 「何のためにやるのか?」目的を徹底的に話し合う

一番大切なのが、この「目的の明確化」です。「入力作業をなくしたい」「リアルタイムで売上を見たい」など、連携によって何を解決したいのかを、関係者全員で具体的に共有しましょう。ここがブレると、プロジェクトが迷走してしまいます。 - 欲張りすぎない!まずはスモールスタートで

最初から全てのシステムを完璧につなごうとすると、非常に複雑で大規模なプロジェクトになってしまいます。まずは「ECサイトと販売管理」など、最も課題が大きく、効果が出やすい部分から着手するのが成功の秘訣です。 - セキュリティは「これでもか」というくらい万全に

会社の重要なデータが行き来するわけですから、セキュリティ対策は最重要課題です。情報漏洩などが起きないよう、信頼できる方法、信頼できるパートナーを選ぶことが不可欠です。 - 良き「パートナー」を見つける

システム連携は、導入して終わりではありません。運用していく中でのトラブル対応や、将来の事業拡大に合わせた拡張など、長期的に付き合える信頼できるシステムベンダーを「パートナー」として選ぶことが、最終的な成功を左右します。

まとめ

基幹システム連携で業務効率化!そのメリットと成功の秘訣とは?

「販売管理、在庫管理、会計…それぞれのシステムがバラバラで、データの入力や転記作業に追われている」

「手作業によるミスが多く、データの信頼性に不安がある」

「リアルタイムな経営状況がわからず、迅速な意思決定ができない」

複数の基幹システムの連携によって、上記のような課題が解決できます。

システム連携で得られる4つの大きなメリット

- 業務効率の大幅な向上: データ入力や転記といった単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できます。

- ヒューマンエラーの撲滅:手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れを防ぎ、データの正確性と信頼性を高めます。

- リアルタイムな経営判断:最新の販売・在庫状況が即座に把握でき、データに基づいた迅速な意思決定を可能にします。

- 顧客満足度の向上: 在庫切れによる機会損失を防ぎ、顧客情報と連携した質の高いサービスを提供できます。

システム間連携の方法は、5つご紹介しました。

各方法のメリット、デメリットに加えて、実務とコストのバランスで、自社にとって最適な連携方法を選びましょう。

システム連携は、コストや専門知識が必要といった側面もありますが、それを上回る大きなメリットをもたらします。重要なのは、「何のために連携するのか」という目的を明確にし、信頼できるパートナーと共に、まずは小さな範囲から始めてみることです。

記事冒頭で挙げたような、データの分断による非効率やヒューマンエラーといった課題。これらは、システム連携によって解決できる可能性が大いにあります。今こそ、一歩踏み出して、業務の「仕組み化」を検討してみてはいかがでしょうか。

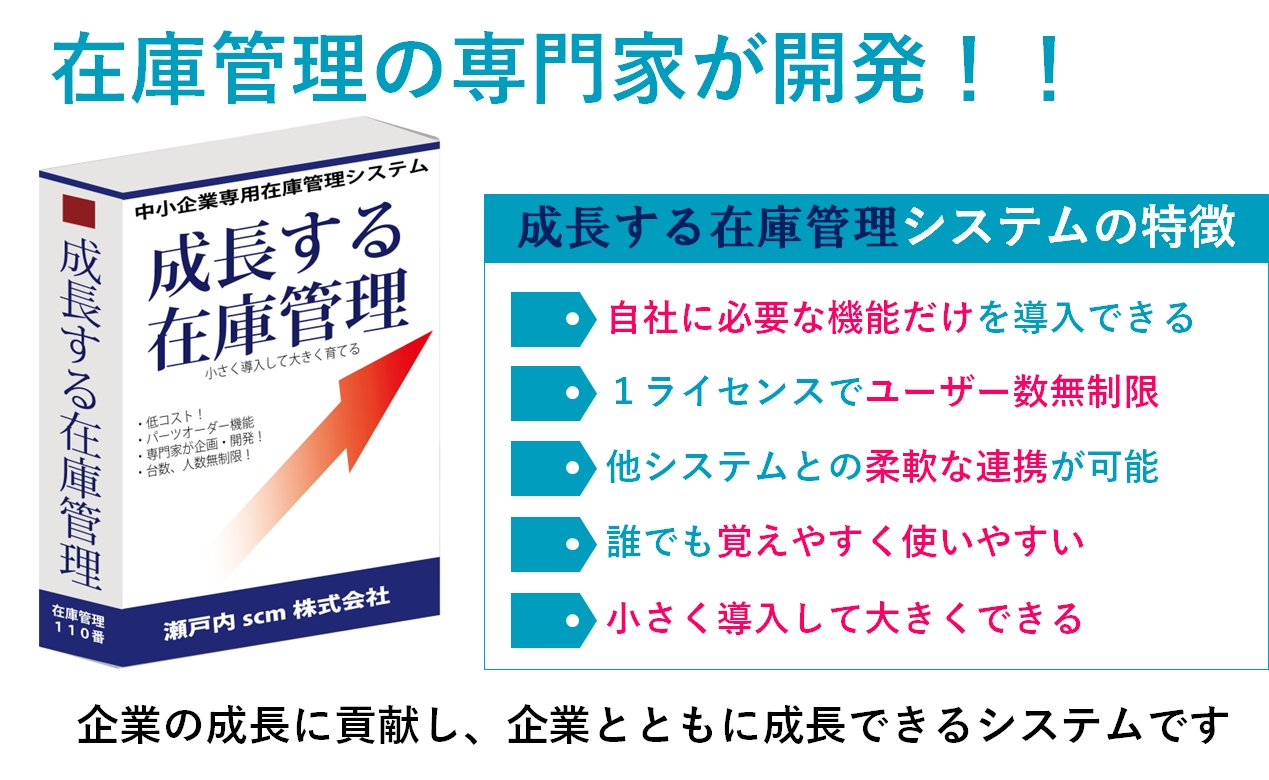

あらゆるシステムと連携できる成長する在庫管理システム

しかし、システムによっては自由に連携ができない場合もあります。

例えば、自社サービスへの囲い込み、特定の業務範囲に特化した連携のみ(ECサイトの在庫管理連携に特化など)です。

その問題を解決するのが、在庫管理110番が開発した成長する在庫管理システムです。

あらゆるシステムとの連携が可能です。

さらに、

「システム連携の重要性はわかったけれど、自社に合うシステムがわからない…」

「導入しても、使いこなせるか不安…」

そんなお悩みをお持ちなら、500社以上の相談実績を持つ在庫管理の専門家が、あなたの会社の実務・システム運用レベルに合わせてサポートします。

他社と一線を画すのは、単にシステムを導入するだけでなく、在庫管理の専門家が導入から運用まで徹底的にサポートする点です。

企業の成長に合わせて必要な機能だけを追加できる「パーツオーダー機能」により、常にシンプルで使いやすい状態を保ちながら、低コスト・短期間での導入を実現します。

販売管理や会計などの他社の基幹システム、ECサイトとの連携も可能です。まずは30日間の無料お試し版で、その効果を実感してみてください。

低コストで自社の業務に合ったシステムを導入できる

在庫管理に関するご相談・お問い合わせ

「まずは何から相談すればいいかわからない」

「こんな些細なことを聞いてもいいのだろうか?」

ご安心ください。在庫管理に関するお悩みなら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

無料で個別相談を実施中です。経験豊富な在庫管理アドバイザーが、あなたの会社の課題に寄り添い、最適な解決策をアドバイスします。