下請法(下請代金支払遅延等防止法)の一部が見直されます。

1962年に報復措置の禁止が規定され以来、一部小改訂があったものも54年ぶりの大きな改訂になる見込みです。

- 物流を追加:荷主と運送業者の適用対象に追加

- 事業規模に合った適用範囲を追加:従業員数や売上高を適用基準に追加

- 「買いたたき」の解釈の明確化:原価の転嫁の拒否または無視した値下げ

- 運用基準の明確化:代金の支払い、契約書の整備、不当な返金、約束手形などの基準の明確化

昨今、賃上げや生産性向上が叫ばれており、政府の方針もそれに沿ったものになっています。

2025年5月16日に下請法が改正されました。

この影響で、下請法の処分事例も増えています。

下請法を知らなかった、相手の合意を得ていたという言い訳は一切通用しません。罰金だけではなく、企業の信頼性を著しく低下させる恐れもあります。

【現役弁護士が解説】知らなかったでは許されない!

この記事では、改定予定の内容とポイントを分かりやすく解説します。

目次

下請法は中小企業でも適用される

下請法は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する法律です。

下請法上の親事業者になるかどうかは、自社と取引先の資本金額の関係できまるため、決して親事業者=大企業というわけでは無いです。

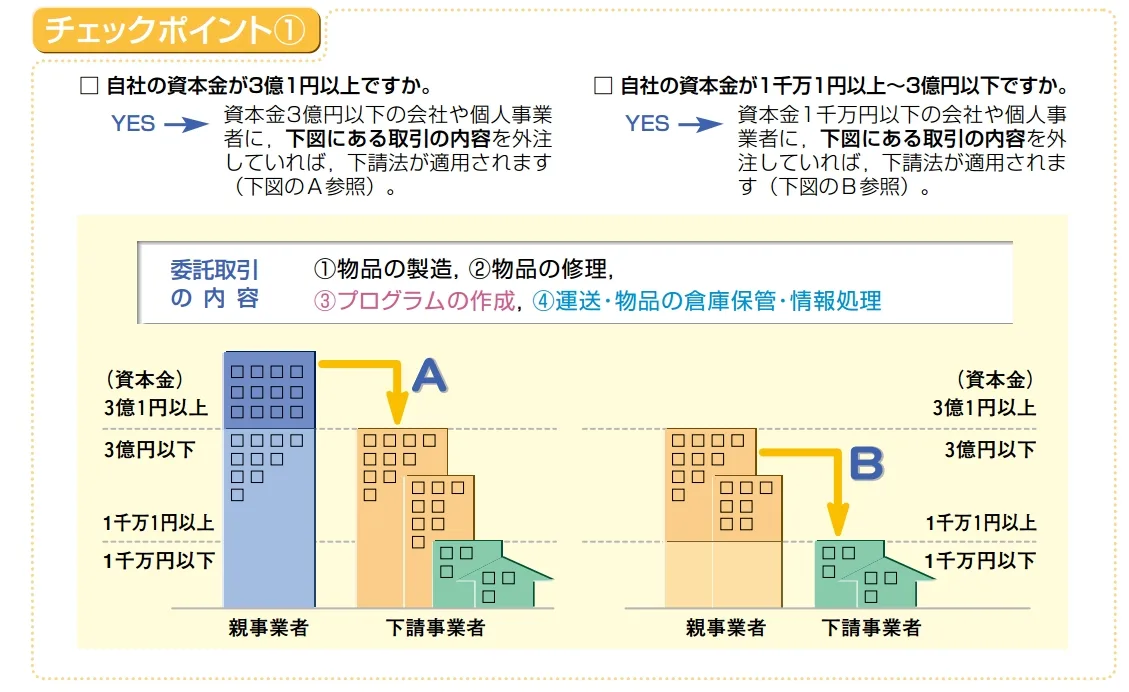

以下、具体的な適用範囲(親事業者と子事業者の関係)

- 親事業者:資本金3億円1円以上、子事業者:資本金3億円以下

- 親事業者:資本金1千万円1円以上、子事業者:資本金1千万円以下

資本金が1千万円を1円でも超えていれば親事業者になる可能性があることに注意が必要です。

下請法が適用される業務

下請法というと、製造業のものという勘違いをしている会社もありますが、実はシステム会社なども対象の範囲です。

なお、今回検討されている改正の中には、荷主と運送事業者が新たに追加される見込みです。

現役弁護士が教える!改正下請法の基礎知識と実務で運用と注意点を学ぶ(受講者特典あり)

資本金要件の見直し

現行の下請法では、親事業者の資本金額に応じて「親事業者」と「下請事業者」の関係が定義されています。

しかし、資本金が少ないにも関わらず事業規模が大きい企業や、逆に資本金が多くても小規模な企業が存在する現代の事業環境では、この資本金基準が実態にそぐわないケースが増加しています。

この見直しにより、下請法の適用がより公平かつ現実的になることが見込まれています。

具体的には以下のような変更が検討されています。

- 資本金に代わり「従業員数」や「売上高」などの指標を取り入れる

- 資本金が少額でも、実態として大規模な事業を行っている企業を親事業者として扱う

2025年通常国会で提出され改正される見込みです。

売上が大きくても意図的に資本金を少なくしている会社は注意が必要です。

現役弁護士が教える!改正下請法の基礎知識と実務で運用と注意点を学ぶ(受講者特典あり)

適用業務範囲の拡大-物流を追加

従来、下請法の対象となる取引は製造、修理、情報成果物の作成、役務提供の委託取引に限定されていました。

しかし、物流業界などでは荷主と運送事業者の間で取引条件が不当に押し付けられる事例が問題視されていました。

例えば、運賃の買いたたきや、契約では定められていない荷役を無償で行うことを強制したり、長時間の荷待ちなどです。

改正では、これらの取引を新たに下請法の対象とし、以下のような行為が禁止される見込みです。

- 運賃を過度に低く設定する「買いたたき」行為

- 運送途中での荷物の取り下げなどの不当な要求

- 運送事業者に対する不必要なコスト負担の強要

この適用範囲の拡大により、物流業界における不公平な取引慣行が是正されることが期待されています。

2025年通常国会で提出され改正されました。(2025年5月16日)

詳細|「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について(公正取引委員会)

運搬を物流会社に委託している企業は、現状の取引を見直しておいた方が良いでしょう。

現役弁護士が教える!改正下請法の基礎知識と実務で運用と注意点を学ぶ(受講者特典あり)

「買いたたき」の解釈の明確化

下請法における「買いたたき」とは、下請事業者に対し適正価格を大きく下回る価格での取引を強要する行為を指します。しかし、明確な基準が無かったため、運用に任されていたのが現状でした。

これにより、親事業者が一方的にコスト削減を迫る行為を防ぎ、下請事業者の健全な経営を守る仕組みが強化されます。また、具体的な基準を示すことで、親事業者と下請事業者の間でのトラブルを未然に防ぐ効果も期待されています。

今回の改正では、特に以下のケースが「買いたたき」に該当することが明確化されました。

- 原材料価格やエネルギーコストの上昇を反映せずに代金を据え置く

- 下請事業者のコスト増加を無視した価格の引き下げを要求する

「買いたたき」に関する解釈は令和6年5月27日に公表されています。

参考:(令和6年5月27日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について(公正取引委員会)

運用基準の改定

公正取引委員会は、下請法の運用基準を改定し、以下の内容を明確にしました。

- 代金の支払い: 下請代金の支払いは、契約で定められた期日を守る必要があり、支払い遅延や減額は禁止

- 契約書の整備: 親事業者は下請事業者との契約内容を適切に文書化し、明確な条件を提示しなければならない

- 不当な返品の禁止: 商品やサービスの返品については、合理的な理由がない場合は認められない(合理的な理由:品質検査を行っている等)

親事業者が下請代金の支払手段として、サイト(手形期間・決済期間)が60日を超える長期の手形等を交付した場合、下請法の「割引困難な手形の交付等」に該当するおそれがあるとして、行政指導の対象となります。

また、親事業者が下請法に違反した場合の罰則規定も厳格化されており、違反時には公正取引委員会による立ち入り調査や勧告が行われるほか、改善が見られない場合には告発も可能とされています。

【参考】概要と全文:振興基準(令和6年11月1日改正)(中小企業庁)

さらに、2026年末を目途に紙の手形は廃止され、電子化される見込みです。紙の手形を使った取引をしている企業は今のうちから準備しておきましょう。

現役弁護士が教える!改正下請法の基礎知識と実務で運用と注意点を学ぶ(受講者特典あり)

下請法の処分事例

公表されている処分事例をご紹介します。

いずれも大企業の事例ですが、冒頭で解説した通り資本金が1千万円を1円でも超えていれば対象になるため、心当たりがあれば今のうちに見直しを実施しましょう。

王子ネピア株式会社に対する勧告(2024年2月21日):納入後の一方的な代金の減額

- 違反内容:下請事業者に対し、製品の納入後に一方的な代金の減額を行っていました。

- 処分内容:減額分の支払いと再発防止策の実施を命じられました。

株式会社ニトリに対する勧告(2023年10月5日):納入後に不当な返品

- 違反内容:下請事業者に対し、製品の納入後に不当な返品を行っていました。

- 処分内容:再発防止策の実施を勧告しました。

日産自動車株式会社に対する勧告(2024年3月7日):下請代金の減額

- 違反内容:下請事業者に対し、「割戻金」の名目で下請代金を減額していました。

- 処分内容:減額分の支払いと再発防止策の実施を勧告しました。

株式会社マツモトキヨシに対する勧告(2023年8月25日):納入後に一方的な代金の減額

- 違反内容:下請事業者に対し、製品の納入後に一方的な代金の減額を行っていました。

- 処分内容:減額分の支払いと再発防止策の実施を勧告しました。

SANEI株式会社に対する勧告(2024年9月26日):金型の長期保管

- 違反内容:SANEI株式会社は、下請事業者に対し、「仕入割引」の名目で下請代金を減額し、自社所有の金型を長期間無償で保管させるなどの行為を行っていました。

- 処分内容:減額分の支払い、再発防止策の実施、社内体制の整備を勧告しました。

現役弁護士が教える!改正下請法の基礎知識と実務で運用と注意点を学ぶ(受講者特典あり)

下請法の見直しに関する詳しい情報

今回解説した内容をもっと具体的に知りたい場合は、こちらをご覧ください。

「企業取引研究会」は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の見直しを検討するために設置された研究会です。リンク先は、2024年12月25日に検討結果をまとめた「企業取引研究会報告書」です。

現役弁護士が教える!改正下請法の基礎知識と実務で運用と注意点を学ぶ(受講者特典あり)

中小企業も下請法に関する知識が必要

大企業では、従業員に「下請法研修」を行っているところが多く、一定の知識を持っていることが多いです。

記事の冒頭で解説した通り資本金が1千万円を1円でも超えていれば対象になります。

しかし、中小企業は下請法=大企業が対象になるものと思い込みがちです。

知らなかったでは済みません、さらに会社間で合意が得られていたり、昔からの慣習で行っていたといっても取り合ってもらえず下請法に違反していたら処分されます。

そこで、お勧めなのが現役弁護士による下請法セミナーです。

法律は専門用語や特有の回りくどい表現も多いため、解釈や理解しづらいのではないでしょうか?

また、今回のような大改正だけではなく、小規模な改正は常に行われているため一般企業が情報を追い続けるのは難しいです。

下請法セミナーは、オンライン開催なので、どこにいても遠方でも安心して受講できます。

受講者の特典として、現役弁護士による無料個別相談を受けることができるので、自社の取引に不安がある会社は直接相談ができます。

中小企業こそ受講してほしい