仕入先の納期遅れが直らない、納期管理ができていない・・・というお悩みを持っている会社は多いです。

また、システムによる自動発注を導入したものの、納期が守られず、欠品だらけ・・・という悲惨な会社もあります。

しかし、その納期遅れに対して、「早く持ってきてください、改善してください」だけでは、絶対に解決できません。

この記事を読めば、納期遅れを解消するコツと、経験の浅い従業員やパートさんやアルバイトさんでもできる納期管理の体制づくりの方法が分かります。

この記事では、製造業の納期改善を念頭としていますが、どんな企業にも役立つ基本的な方法を解説します。

- 納期遅れが発生する原因1:原材料が無い

- 納期遅れが発生する原因2:生産リードタイムが長い

- 納期遅れが発生する原因3:生産能力の限界

- 納期遅れが発生する原因4:納期管理体制が整っていない

- 納期改善の方法1:予定納期を決める

- 納期改善の方法2:納期回答を取る

- 納期改善の方法3:納期遵守率を測定する

- 納期改善の方法4:標準リードタイムを決める

目次

納期遅れが発生する理由と対処方法

最初に、納期遅れになる原因になる代表的なことを解説します。

原材料が無い

そもそも原材料や部品をもっていない可能性があります。

あなたの会社が発注すると、仕入先は原材料や部品を調達しなければいけません。

普段発注が少ないものに起こりやすい問題です。

対処方法

- 内示を出す:あなたの会社でその部品が必要になる可能性が高ければ、予め内示や発注計画表を出します。

- 安全在庫を持つ:あなたの会社が安全在庫をもって置くことも一案です。安全在庫が切れたタイミングで発注をして在庫を補充します。

- 発注リードタイムを長くする:仕入先の原材料や部品を調達を加味した発注リードタイムを設定します。

生産リードタイムが長い

加工や作業の工程が多かったり、長い場合は、そもそも生産に時間がかかります。

仕入先が一部の工程を外注に出している場合も、生産リードタイムが長くなる一因です。

対処方法

- 発注リードタイムを長くする:仕入先の生産リードタイムを考慮した発注リードタイムを設定します。

- 生産改善を要請する:一般的に生産リードタイムの50~60%がムダな時間と言われています。(参考:生産リードタイムの短縮を実現する|省くべき6つのムダ)

生産能力の上限

仕入先が受けられる生産能力には限りがあります。

能力を超えるような発注は納期遅れの原因になります。

制約は大きく分けて2つあります。

- 技術的制約:作れる人や設備が限られている

- 量的制約:難易度は高くないが、生産キャパシティーを超えている

対処方法

- 発注量を制限する:仕入先の生産能力を把握し、発注量が生産能力を超えないようにします

- 発注を分散する:発注を分散して、相手の生産能力への影響を小さくします

今後増えそうな場合は、設備投資や人員増を要請するなどが必要です。

また、作れる人が少ない・設備が限られているというのは将来的に調達できなくなるリスクもあります。

そこで、

- 代替調達先を探す

- 設計を見直し、対象の部品を使わなくても良いようにする

などより踏み込んだ対策も早めに必要です。

納期管理の体制が整っていない

そもそも、納期管理をきちんとできる体制が整っていないことがあります。

過去、弊社のコンサルティング先では、あなたの会社が発注残として認識している部品一覧と相手が受注を受けていると思っている一覧が食い違っていた事例がかなり多かったです。

そのような会社では、現場が直接注文を受けていたり、他部署の人が片手間で納期管理をしており、自社の受注残を正しく理解・整理できていません。

そのため、あなたの会社から「遅れている、足りていない」と指摘されたものから順番に作っているような状態に陥っています。

「納期管理体制」が整っていないのは最も深刻な状態です。

生産能力もコントロールできず、原材料も場当たり的に在庫しているため、直前になって「作れない」となってしまうことが多く、あなたの会社の生産、しいてはお客様への納期遅れも発生してしまいます。

対処方法

上記のような場合、相手に改善を求めてもすぐに解消されることは絶対に無理です。情報と状態の共有が最も有効です。

- 発注残の共有:あなたの会社が発注残と認識している一覧を共有する

- 納期遅れの共有:あなたの会社が納期遅れと認識しているものを一覧化して共有する

納期遅れが蓄積してきた場合は、どの発注から作っていけば良いかをあなたの会社が指示してあげます。

納期改善を着実に進める4つの方法

原因別の対処方法に加えて、根本的な解決方法を解説します。

まず、納期管理ができている会社とできていない会社の大きな違いをお伝えします。

- 納期管理ができている会社:パートさんやアルバイトさんがやる仕事(つまり、知識や経験が無くてもできる仕事と考えている)

- 納期管理ができていない会社:経験のある従業員がやる仕事(つまり、知識・経験が重要でなくてはならないものと思っている)

納期管理は、知識や経験が無くてもできる仕事にしなければいけません。

優先度の高い取り組みから、解説します。

もし、あなたの会社がこれまで何もやってこなかったのであれば、この順番の通り実施してみてください。

予定納期を決める

発注時に予定納期(希望納期)を明確な日付で提示したうえで発注します。

弊社の支援先でも、予定納期が「3月中旬」などとなっており、管理できる状態になっていないことが多いです。

もっと酷い場合は、予定納期を決めずに発注を出したり、納品されてから発注書を出しているような会社もあります。

このような状態では、そもそも何が正しいのか分からず、発注した担当者次第になります。

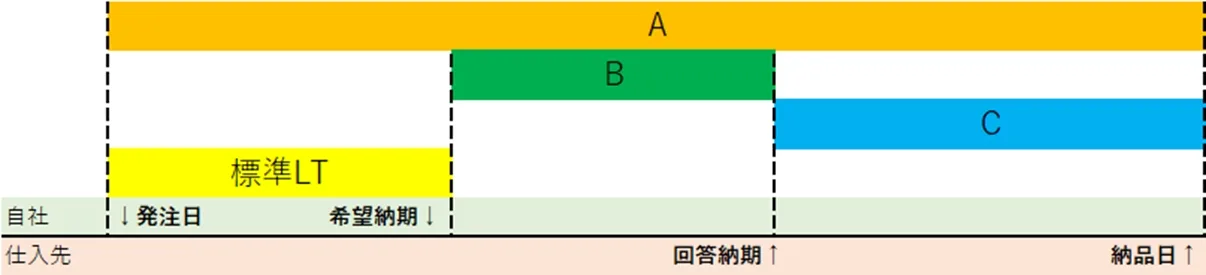

納期回答を取る

発注しっぱなしではなく、希望納期に対する納期回答を仕入先から取ります。

実は、この作業が納期管理の一番のキモになります。

ただし、一番労力がかかる業務でもありますので、従業員がやるべきではなく、パートさんやアルバイトさんにやってもらうべきです。

この作業を続ければ、本当に納期が守れる会社かどうかが見えてきます。

納期遵守率を計測する

回答納期を取ることで、その仕入先が納期を守れる会社かどうかが見えてきます。

納期の改善具合をモニタリングします。

納期遵守率は次の3つの項目を管理します。

- 予定納期遵守率:予定納期を守ったかどうか?(予定納期と納品日を比較します)

- 回答納期遵守率:回答納期を守ったかどうか?(回答納期と納品日を比較します)

- 納期回答率:仕入先が納期回答をしたかどうか?

最終目標は、予定納期遵守率95%です。

遵守率の傾向は会社による特徴が色濃く表れます。

全然納期管理ができていない会社の予定納期遵守率を基本手順は、次の通りです。

- 納期回答率を高める

- 回答納期遵守率を高める

- 予定納期遵守率を高める

標準リードタイムを決める

納期管理ができていない会社は、発注リードタイムが発注するたびに違ったり、担当者によって違っています。

一方、納期管理ができている会社は、仕入をする取引開始時に予め標準リードタイムを決めています。

そのため、発注業務もパートさんやアルバイトさんに任せることができます。

さらに進んでる会社は、標準リードタイムに基づいて自動発注も実施しています。

納期の安定化は在庫削減、適正在庫にも効果的

仕入先の納期が安定すれば、納期遅れを気にする必要が無くなり、納期遅れに対応するための安全在庫を削減できます。

さらに、生産予定も立てやすくなり生産計画がスムーズになります。お客様への納期回答も自信をもって回答でき、信頼性も向上します。

発注の自動化の足掛かりにもなり、システム化が見込めれば、発注業務自体の自動化だけではなく、発注漏れもなくなり、劇的に業務効率も高まります。

在庫管理110番は、在庫管理業務改善の一環として、納期管理の改善、発注業務の改善の支援を行っています。

納期管理ができていない・・・、仕入先の納期遅れが直らない・・・といったお悩みがあれば、ぜひお気軽のご相談ください。

納期遅れを無くす!