こんな悩みにSフレームが効きます!

- どこで儲かり どこで損しているか 実態が分らない

- 目標売上達成しても 利益が出ない

- 今期こそ 赤字だけは避けたい

- いくら働いても 借入金が減らない

ひとつでも当てはまるものがあれば、ぜひお問い合わせください。

Sフレームは、中小企業の一生懸命が報われるように「高収益構造」を実現できる仕組みです。

心から「もっと儲けたい!」と願っているあなたに、その願いをかなえるやり方・仕組みが、私が長年の経験と中小企業の支援で築いたSフレームです。

Sフレームの原理原則は、「儲かって、かつ伸びている商品・サービスに、自社の経営資源を重点シフトする」という極めてシンプルなものです。

しかし、このシンプルな原理原則を実行するには、「何が儲かっているか」と「何が伸びているか」この2つの要素を正しく把握しなければなりませんが、多くの企業ではこれが全くつかめない状況にあります。

そこで“Sフレーム”では、この2つの必須要素の洗い出しに徹底的にこだわった結果、自社の経営数字をもとに簡単かつ正確に導き出すやり方を実現しました。

目次

Sフレームとは?|高収益構造を実現するシンプルな仕組み

Sフレームとは、私が一倉定“社長学”をベースとして中小企業経営現場で実践構築した「事実立脚型経営」の仕組み、のことです。

私が中小企業実務を通じて本音で体感してきた事を、なるべくシンプルに中小企業の「収益力強化」経営に生かせるように体系化しました。

事業経営の本質である「お客様の要求を満たす」を旨とし、この継続に不可欠な事業存続(すなわち収益構造の常時適正化)を実現できます。

自分の長年にわたる中小企業製造業の工場長およびその後の中小企業様限定の経営改善支援活動の経験を、あなたの経営にも生かしていただきたいのです。

在庫管理という重要な経営テーマと同じくらい重要なのが、「収益力強化」です。

その際に、建前や机上論・一般解ではなく、現実的な「わが社の解」にもっぱらの関心を向ける必要があります。

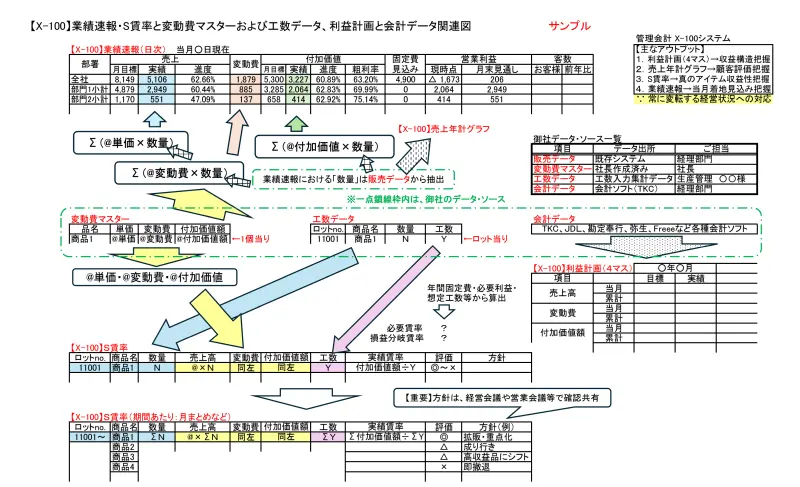

Sフレームの3本柱

Sフレームは、収益構造の常時適正化を見える化するために、以下の3つで構成されています。

- 利益計画:自社の「収益構造の現状」を把握する

- 年計グラフ:あなたの会社に対する「お客様の評価の傾向」を把握する

- S賃率:あなたの会社の商品の「真の収益性」を把握する

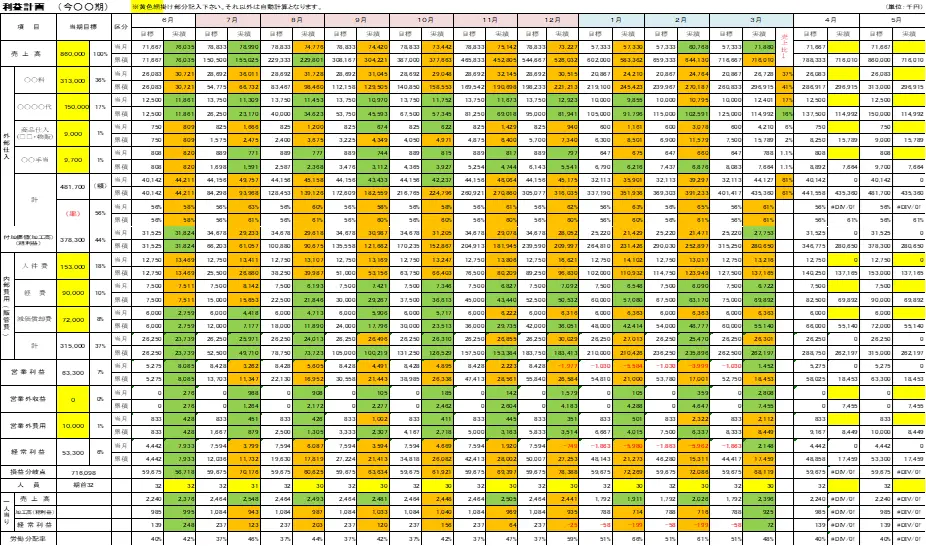

利益計画

- 【目的】あなたの会社の「収益構造の現状」を把握する

- 【運用・活用】常時変転する収益構造を(直近・月ごとに)把握し、改善の手立てを策定し実行する

- 【構成要素】あなたの会社の会計データを管理会計(変動損益計算方式)に組み替えた確定値

データ構築上の留意点

あなたの会社のクセを見極め、納得性の高い組替えを行う…「あなたの会社の解」の追求

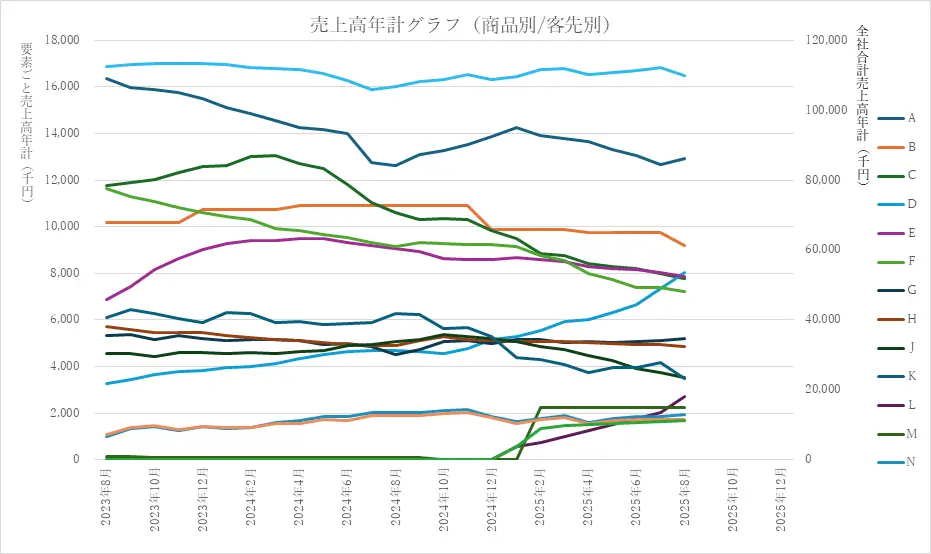

年計グラフ

- 【目的】あなたの会社に対する「お客様の評価の傾向」を把握する

- 【運用・活用】あなたの会社の商品・カテゴリー別・顧客別など確認すべき区分ごとに直近の傾向を確認し、具体的な営業方針を構築し実行に移す

- 【構成要素】売上高および販売数・客数などの各月データを集計した(過去1年間の)移動累計

データ構築上の留意点

基本的に「因数分解活用経営」の考え方に則り、案件ごとの状況が確認できるよう、可能な限り個別データごとに収集し、データを安易にまとめないよう留意のこと

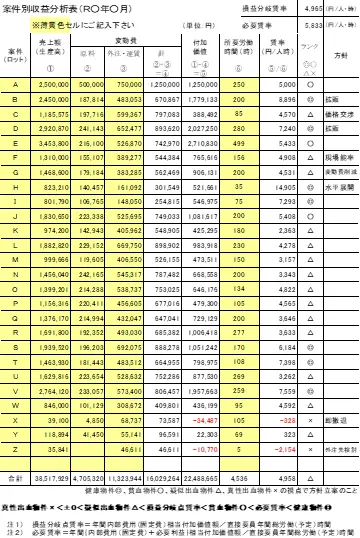

S賃率

- 【目的】あなたの会社の商品の「真の収益性」を把握する

- 【運用・活用】多くの企業で用いている恣意要素の入った全部原価計算等を一切払拭して、本指標に全面的に切り替えることにより、シンプルで正しい収益性指標が得られる

※ただし、小売業・卸売業などの流通業等では、粗利益が収益指標となるのでS賃率を用いる必要はない - 【構成要素】社内の直接部門で付加価値を創る業態(製造業・加工業・建設業・サービス業など多くの業種)において、各案件(ロット)ごとの真の収益性の指標であり、すべて「事実情報」を用いた下記の算式による人時生産性の指標

S賃率(人時生産性)=当該ロット獲得付加価値額(売上高-変動費)÷当該ロットの作業工数

データ構築上の留意点

年計グラフ同様、個別の中身が確認できるよう、可能な限り個別データごとに収集し、データを安易にまとめないよう留意のこと。

それにより、各商品のロットごとにとどまらず、製造期間(日・月など)ごと、さらに顧客ごとの真の収益性も捕捉可能となる。

Sフレームの考案者

関洋一(管理会計実践サポート株式会社 代表取締役)

1952年岩手県生まれ、東京理科大学工学部電気工学科卒業。

東北有数の商社や完全歩合制の販社勤務を経て、1981年プラント用制御システムメーカーに転職、1984年から岩手事業所の立ち上げ責任者を務め、1989年取締役となる。

さらに自ら工場長不要の実務システムを構築し、1997年7月円満退社。

2001年の岩手県中小企業支援センタープロジェクトマネージャーなどを経て、中小企業大学校仙台校講師のほか、岩手大学客員教授、盛岡市企業支援マネージャー、中小機構東北本部経営支援チーフアドバイザーを歴任、岩手県内および東北地方全域において、中小企業および起業者への経営支援・サポート、各種講師などを歴任。

Sフレームを生み出した背景|中小企業の一生懸命が報われるようにしたい

社員の「一生懸命が報われる」には、「経営者が的確な方向性を示すこと」が必須であり、そのためのよりどころとなる「正しい収益指標」が不可欠であるということを確信しました。

以後20数年間、中小企業様の高収益化の支援にもっぱらエネルギーを傾注し、これを継続することで現在の“Sフレーム”への集約・充実を推進したのです。

私が考案したSフレームでここ10数年にわたって中小企業様への支援活動で徹底的に実践し、例外なく「収益力強化」を実現することができました。

この「収益力強化」の思想と方策を、1社でも多くの中小企業様の経営改善に役立ててもらいたいと考えました。

中小企業社員の処遇の実態

中小企業製造業の工場長時代に直面したのは、当時の取引先だった大企業のスタッフと比べ、実務的には遜色のないこちらの社員の所得が、大企業のスタッフの3分の1程度だったという事実です。

実務の上では、大企業スタッフよりも、むしろ実践的な知恵を有しプロジェクトを仕上げる力量もある、こちらの中小企業の社員の処遇が「報われていない」状態だったのです。

つまり、当時のわが社の社員は仕事に一生懸命励み成果を出しながら、その結果として十分といい難い処遇に甘んじているという厳しい現実がありました。(その後に関与した中小企業でも総じて同じ状況でした)

中小企業社員の処遇を改善した経験

そこで、当時取締役だった自分がとった行動は、収益性の低い仕事をやめて高収益の仕事にわが社の経営資源をシフトするよう、社長に提言したのです。

そのため、よりどころとなる真の収益性指標が必要ですので、恣意性に溢れた全部原価計算ではなく、事実情報のみで算出される「人時生産性(=付加価値額÷直接作業時間)」を根拠とした収益指標を構築しました。(これが「S賃率」です)

この事実情報のみにもとづいた真の収益指標「S賃率」で、案件ごとに収益性を評価して、低収益案件から高収益案件に経営資源をシフトしました。

その結果、当時の工場長である私をはるかに上回る年収が得られる社員が続出し、処遇の大幅な改善が図られる結果を得ることができました。

支援先の企業の感想

Sフレームを経営管理に導入した会社様の感想です。

- 経営している2社ともかつて赤字経営だったが、今期営業利益見込は120百万円(営業利益率15%)と85百万円(同5%)と、どちらも好調すぎて怖いくらいだ。

- 東京の有名コンサルの経営計画作成セミナーに10年間通っていたが、借金が増えるばかりだった。このSフレームを自社に適用した瞬間から、わが社の収益構造が明確に把握でき、かつての赤字会社が今では営業利益率30%にも迫る勢いだ。出会いにとても感謝している。

- 東日本大震災の津波で本社社屋を流失したわが社が、過去の債務超過まで解消することができたのは、Sフレームのおかげです。社員も待遇が上がって生きいきと仕事しています。

- 2社経営しているが、ずっと会計事務所の処理や説明に納得できずにいた。そんな折、Sフレームと出会い、わずか半年でわが社の収益構造が把握できた。それを幹部と共有し、2社とも大幅な黒字決算に至った。出会いの直感を信じて思い切って導入したが、ホントに良かった。

中小企業者の「一生懸命が報われる」よう、その真摯な働きに応じた処遇に改善することこそが、すなわち顧客・自社(従業員・経営者)・世間の「三方良し」につながり、継続経営を実現する必要条件でもある、と確信します。

なぜなら、今まで関与し高収益構造に至った企業群に共通する現象で、収益確保により従前抱えていた諸課題はほぼ解決し、前向き経営の継続につながっているからです。

したがって、“Sフレーム”にならい、自社および商品・サービスに対する「お客様の評価」を踏まえ、継続経営に不可欠な「商品・サービスの真の収益性」を知り、常時お客様のご要望と収益性の動向に留意して活動し、その活動の結果を4マス様式利益計画によって、変転する「収益構造」を確認し適時適正に収益を維持する、という誠にシンプルなサイクルの励行により、自然体でバランスの良い経営が実現できるのです。

ご相談・お問い合わせ

低収益で悩んでいる、Sフレームを使って自社の経営を改善したい。などのご相談、お問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。