シックスシグマを改善に役立てる方法とは?

シックスシグマとは、米国モトローラ社が日本の品質活動を手本に1987年に開発した製品品質向上、経営管理の手法です。

既存の「プロセス」を測定し、分析/改善して標準化し,それによって対象とするアウトプットの品質を改善していくためのツールであります。

目次

シックスシグマという名の由来

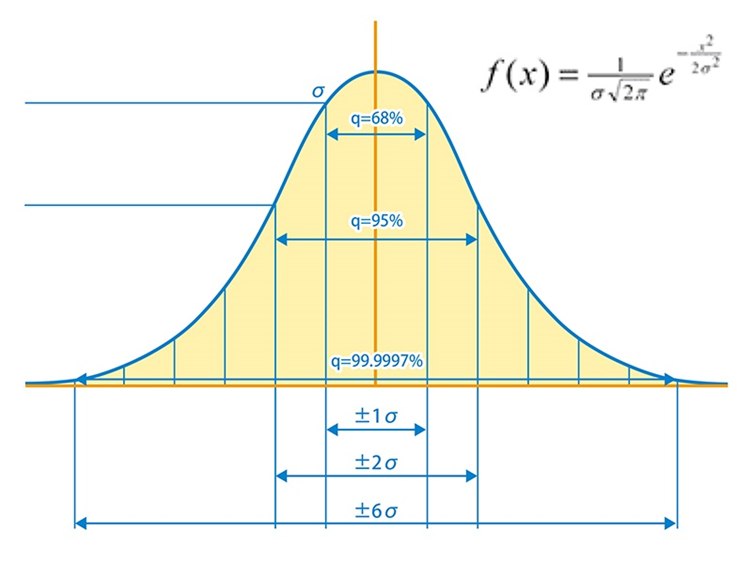

シックスシグマの名称は、モトローラ社が、100万回作業を行ってもエラーの発生を3.4回に抑えること、つまり6σを目指したということに由来します。

統計学では、誤差を伴う事象に関しては、多くの場合正規分布に従いばらつきをもって発生すると考えられています。データの散らばり具合を表す数値を標準偏差と呼び、シグマ(σ)と表記します。データが正規分布している場合、±1σの中に全体の68.26%、±2σの中に全体の95.44%、±3σの中に全体の99.73%のデータが収まることになります。

シックシグマは幅広い場面で活用できる

モトローラ社が開発したシックスシグマは、1996年に米国ゼネラル・エレクトリック(GE)社が導入しました。

製品の品質改善だけでなく、開発、財務、ロジスティックス、営業、さらにカスタマーサポート部門など、企業活動のあらゆる場面で活用しました。

在庫管理、資金繰り、キャッシュフロー等、トップマネジメントから担当者までを巻き込み、活動を全社展開できる手法といえます。

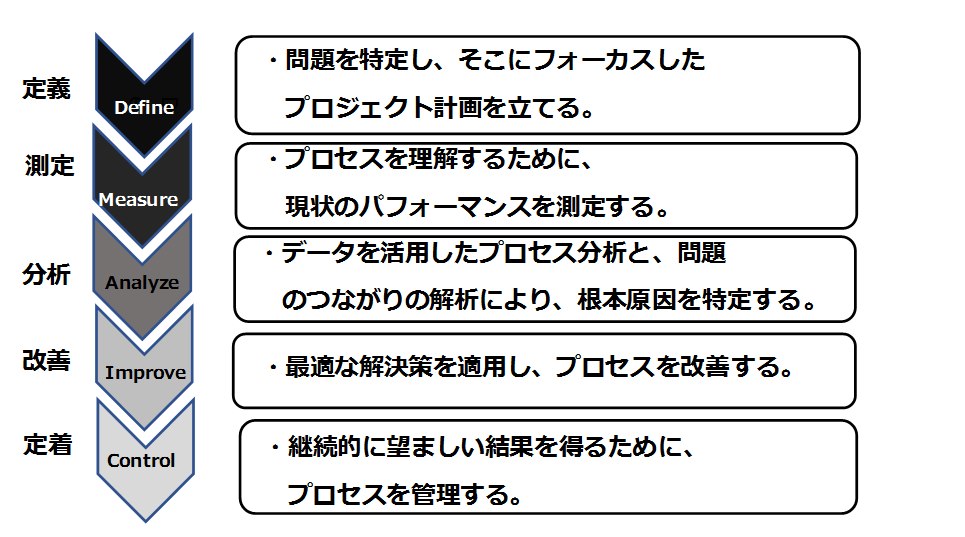

シックスシグマの活用プロセス

シックスシグマの特徴は、プロジェクトを特定し、その品質にとって重要な特性(CTQ: Critical to quality)を認識した後、5つのプロセスを経ている点です。

1.課題定義(Define) 課題の明確化

シックスシグマでは、改善のスタート地点をVOC(Voice of Customer 顧客の声)とすることが一般的です。

顧客が満足していること、不満足していることを明らかにして、経営インパクトに大きな影響を与える不満足を抽出し、そこから課題の定義をします。

例えば、納期短縮、サービス向上などがここから導き出されます。

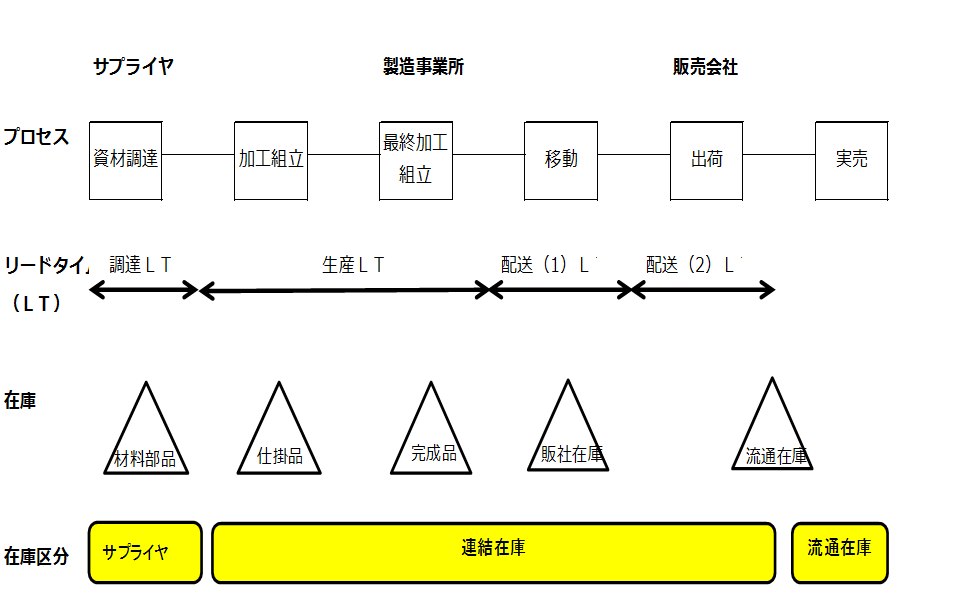

プロセス別リードタイム短縮における課題設定

リードタイムを短縮するには、まず実情と課題を正確に把握することです。その上で、あるべき姿を想定します。リードタイム短縮は、プロセス改善とも密接につながるため、必要最小限の情報連携のためのシステム投資も視野に入れます。

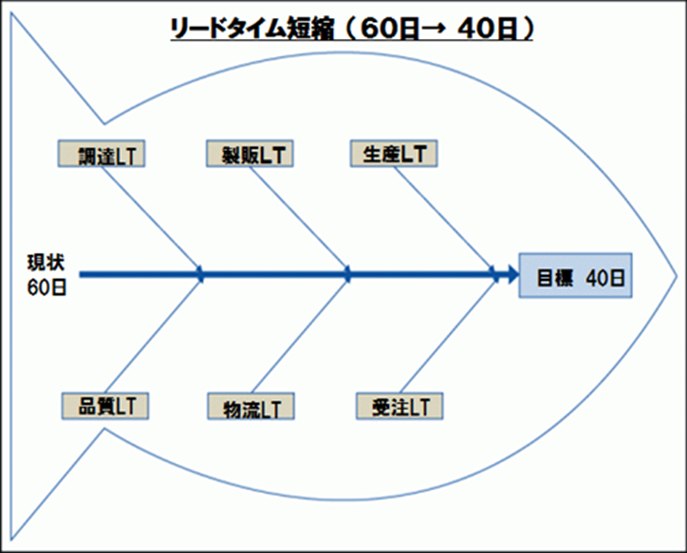

またシックスシグマ手法の一つである特性要因図を使って取り組むテーマでもあります。

例えば、製造業でリードタイム60日を40日に短縮する場合、

下記のような重要項目を特定します。

- 受注LT(リードタイム)、

- 製販LT(製造と販売間で生産量を決める)

- 調達LT

- 生産LT

- 品質LT

- 物流LT

更に各々のLT短縮に向けて、個別で特性要因図を作成します。

リードタイム短縮に必要なプロセスをさらに掘り下げて要因分析を行います。

2.測定(Measure) プロセスの明確化

測定フェーズでは、まず課題が発生するまでのプロセスを明確にします。

例えば、飲食店でのサービス提供までのメカニズムの場合、案内、受注、調理、提供、飲食中のサービス、飲食後のフォロー、会計などに分けられます。

ここでは、いきなり解決策にいかずに、まず現状認識を深めるということが重要になります。

シックスシグマでよく使われるのはヒストグラムです。

ヒストグラム データのバラツキの分布状態から工程の問題点を推察できます。

3.分析(Analyze)COPQの算出とメカニズムの分析

プロセスが明らかになったら、これらの中で失敗が起こることによって発生する損失COPQ(低品質に起因するコスト)を明確にします。

そしてCOPQを額の多い順に並べます。

額の大きい項目はプロセスや原因をさらに深掘りしていきます。

さらにその原因が発生するメカニズムを深堀りすることで、問題が起こっている原因を特定していきます。

4.改善(Improve)真の要因を見つけ、改善策を検討

分析フェーズが終わると、分析結果から得られた解決策を実行に移すフェーズとなります。実際に実行に移して検証どおりの成果が得られているかを測定します。

5. 管理・定着(Control) 継続維持

シックスシグマの活動は、改善ができれば終わりではありません。

改善プロセスから得られた知見を組織のナレッジとして継続させることが重要です。

例えば、事業環境が変わると、解決すべき課題も変わってきますが、組織にこの改善プロセスが根付いていれば、再び適切な解決策を見出して経営改善を図ることができるようになります。

シックスシグマを成功させるポイント

残念ながら、シックスシグマを導入しているもののうまく活用できず、

結果を出せていない企業が多いです。

では、シックスシグマで成功するポイントは以下の7つの

7つのキーワードです。

- 合理的でストレッチな目標設定

- 「経営上、何が重要か」に焦点を当てる。

- 真因対策による完全な再発防止

- 専門家(ブラックベルト)チームによる改善活動

- 社内の既存の組織との融合

- トップの意識改革が成功の決め手

- 改善の成果評価を客観的・厳密に行う。

バランススコアカードとシックスシグマの関係

バランス・スコアアカードとは、

社外の視点から見た事業評価と社内の視点から見た事業評価で、4つの視点から経営指標を設定し、業績評価を行うものです。

- 財務の視点: 投資家の立場

- 顧客の視点: バリューチェーンの視点

- 内部プロセスの視点:事業を推進する各オペレーション担当の視点

- 学習と成長の視点:事業活動の根幹ともいえる従業員や組織の立場

バランス・スコアアカードはシックスシグマの上位概念です。

重要課題に取り組む際、シックスシグマ手法(個別最適)で進め、バランス・スコアカードではコックピット経営の視点から経営目標の達成度合いと確認する(全体最適)のが最も望ましいでしょう。いずれもトップダウンでマネジメントが参画して進めることが前提となります。

シックスシグマは一つの問題取組みカルチャー

シックスシグマでは、以下の3つを常に繰り返します。

- Write it down (書き出すこと)

- Say it with graph(グラフで語る)

- Show me the data (データを見せてください)

またシックスシグマは最初から答えが分かっていたら、それはシックスシグマで解決する対象ではないといわれます。

シックスシグマでは、要因分析をおこない、管理可能な要素と管理不可能な要素に分けます。そのうえで、最も影響力のある要素に着目して、ばらつきを測定するからです。新入社員から組織の長までが価値観を共有し、分析を冷静に受け止め、対策を考える。

KKD(勘、経験、度胸)は全く通用しません。

シックスシグマは考える組織、学習する組織の有力なツールといえます。

高井先生の記事一覧

この記事の執筆した高井先生はCCC(キャッシュコンバージョンサイクル)

やPSI管理などに関する経験と深い知見を有しており、当サイトに数多くご寄稿いただいてます。

高井先生の他の寄稿記事一覧はこちらからご覧いただけます。

他の記事を見る

シックスシグマのご相談

高井先生はシックスシグマを実務で活用してきたスペシャリストです。

ソニーにて多数のご経験を積まれ、実績を残されています。

次のようなご要望・お悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

- シックスシグマについてもっと詳しく知りたい

- シックスシグマを導入したい

- シックスシグマで組織力を向上したい

- シックスシグマを導入しているが結果が出ていない