在庫とはビジネスにとって利益の源泉であると同時に、損失をもたらすものでもあり、またオペレーションの結果にすぎません。

在庫に関しては、ビジネス環境の変化に応じて、管理方法も大きく変化してきました。

この記事では、実務的な運転資金とキャッシュフローの管理方法について解説します。

目次

資金繰りの改善、管理をよくする!

多品種少量の時代へ

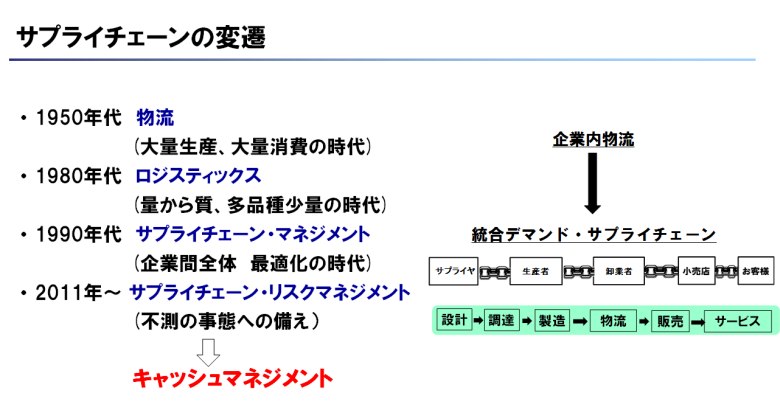

80年代半ば、「大量生産、大量消費の時代」から、「量から質、多品種少量生産の時代」に転換しました。

その当時は、自社の「企業内物流の最適化」を目的としたロジスティックスが主流でした。

在庫管理は、製造部門と販売部門が連携し、機会ロスをなくすため、在庫は多目に持つことが励行された時期であったといえるでしょう。

バブル期とその崩壊を経た90年代半ばから、物流の効率化、ローコスト化に対する要請が厳しくなりました。

その結果、企業内部にとどまらず、他企業まで巻き込んでムダを省く「企業間全体の最適化」を目指して、トヨタ自動車の「かんばん方式」を手本に米国IT企業が発案したサプライチェーン・マネジメントの手法が脚光を浴びます。

在庫管理を目的とした様々なシステム、需要予測システム、自動引当、納期回答、倉庫管理システム、在庫の見える化等々が、大手、中堅企業に導入されました。

サプライチェーン・リスクマネジメント

その後、2008年9月15日の金融恐慌の大惨事リーマンショック、2011年3月11日の東日本大震災、同年秋のタイ大洪水の影響で、業界によっては需給のアンバランスが解消されるまで半年以上かかったといわれます。

BCP(事業継続計画)に備え、サプライチェーン・リスクマネジメントという言葉が生まれたほど、想定外の事態に遭遇しました。

在庫管理の3つの課題

調達部門における供給ルートの確保、在庫起因コストの圧縮が強調されています。

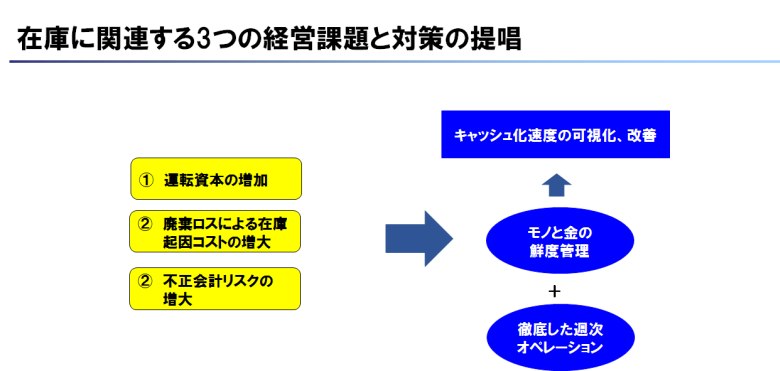

私は、在庫に関連した課題は大きく3つあると認識しています。

それぞれの課題について解説します。

資金繰りの悪化

ビジネス規模に関係なく、経営課題として運転資本の管理、キャッシュ・マネジメントの重要性が挙げられます。

仕入れた商品(部品)が、お金に変わらない限り、会社の資金は在庫の状態で会社に滞留します。

商品を購入して、販売し、代金を回収するという企業活動のプロセスにおいて、売上の入金よりも先に商品の購入代金を支払います。

運転資本は、そのタイムラグを埋め合わせるために、一定の必要なキャッシュです。

運転資本とは、売掛金と在庫の合計から買掛金を差し引いた額のことで、次の式で現せます。通常、プラスになり、その分の資金が必要になります。

運転資本=在庫+売掛金-買掛金

日本企業はP/L(損益計算書)主導からB/S(貸借対照表)主導、C/F(キャッシュフロー)主導に軸足を移す企業が増えてきていますが、欧米企業に比べまだ改善の余地は十分にあります。

在庫処分費用(廃棄ロス)

在庫処分は、お金を捨てることと同じです。

また、昨今の環境意識の高まりによって、在庫処分は環境破壊にもつながるような社会問題、企業の社会的責任ととらえられてます。

関心の高い事柄の代表例は、食料損失(Food loss)及び食品廃棄(Food waste)です。

食料損失、食品廃棄が発生するということは、水、土地、エネルギー、労働と資本を含む資源を浪費することであり、不必要に温室効果ガス排出発生につながっており、地球温暖化と気候変動にする関連する重要な環境課題です。

これは食品に限らず、あらゆる商品についてもいえることであり、余剰生産、過剰生産、滞留在庫を極力抑制することはまさに喫緊の課題であり、企業の社会的責任と言えるでしょう。

不正会計リスク(在庫、売掛債権、買掛債務)の軽減

2015年度に発覚した東芝の不正会計では、在庫の評価損を不適切に計上、また小僧寿司では架空仕入による不正支払いが発覚しました。

一般的に不正会計は、売上高や利益が実際よりも多いように見せかけるために行われます。特に在庫は粉飾決算に使われやすい代表格です。

在庫だけでなく、売掛債権においても過去に不適切な処理が不正会計につながった不祥事は多くみられます。

不正会計リスクを極小化するための対策として一般的に、以下の3点があげられます。

- 監査法人による更なる監視機能の強化

- 公認会計士等による企業のガバナンス強化

- コンプライアンス強化

しかし、これらを未然防止する方法については、残念ながら有識者による具体的な提言は見られず、すべて企業任せになっているのが現状です。

在庫鮮度管理によって在庫管理の経営課題を解決します

私は、これらの課題に対して、在庫起点経営コンサルタントとして、過去の経験・知見を最大限に生かし、キャッシュ化速度を速める事で活路を見出せるのではないかと考え、モノ(在庫)と金(売掛金、買掛金)の鮮度管理、換言すれば時間軸管理を提唱します。

運転資金、キャッシュフローについてもっと知りたい方へ

この記事の執筆した高井先生はCCC(キャッシュコンバージョンサイクル)

やPSI管理などに関する経験と深い知見を有しており、当サイトに数多くご寄稿いただいてます。

高井先生の寄稿記事一覧はこちらからご覧いただけます。

他の記事を見る

運転資金、キャッシュフローのご相談

高井先生は実務的な管理会計のスペシャリストです。

ソニーにて多数のご経験を積まれ、実績を残されています。

欧米ではスタンダードな経営指標であるキャッシュ・コンバージョン・サイクルの普及に努めている数少ない専門家です。

運転資金がいつも厳しい、キャッシュフローが一向に良くならない、キャッシュ・コンバージョン・サイクルを経営指標として取り入れてみたいなどのご相談がありましたら、「在庫管理110番へのお問合せ」からお気軽にお問い合わせください。

中小企業でも実践できる!