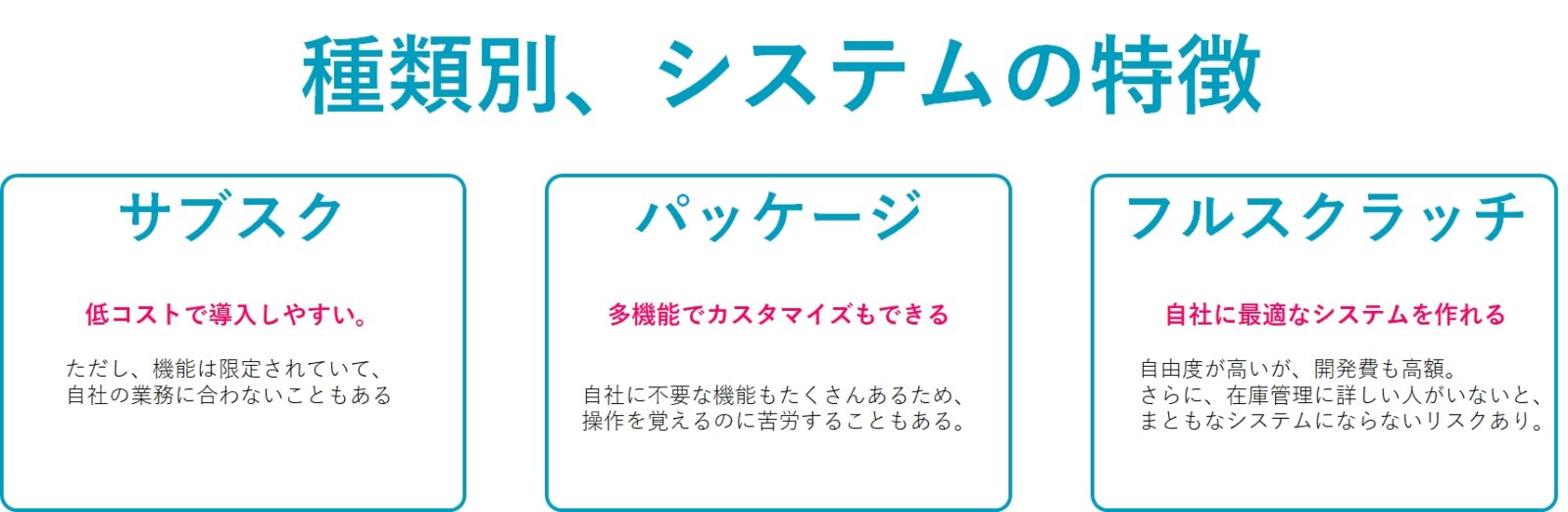

在庫管理システムは、開発・提供方法によって様々な種類があります。

今回は、システムの提供方法で比較し、メリット・デメリットと導入のコツについて解説します。

目次

在庫管理システムの種類

在庫管理システムは、大きく分けて3種類あります。

- サブスク型(SaaS)

- パッケージ

- フルスクラッチ(自作)

それぞれのシステムに特徴があり、メリット・デメリット、そして導入のコツがあります。

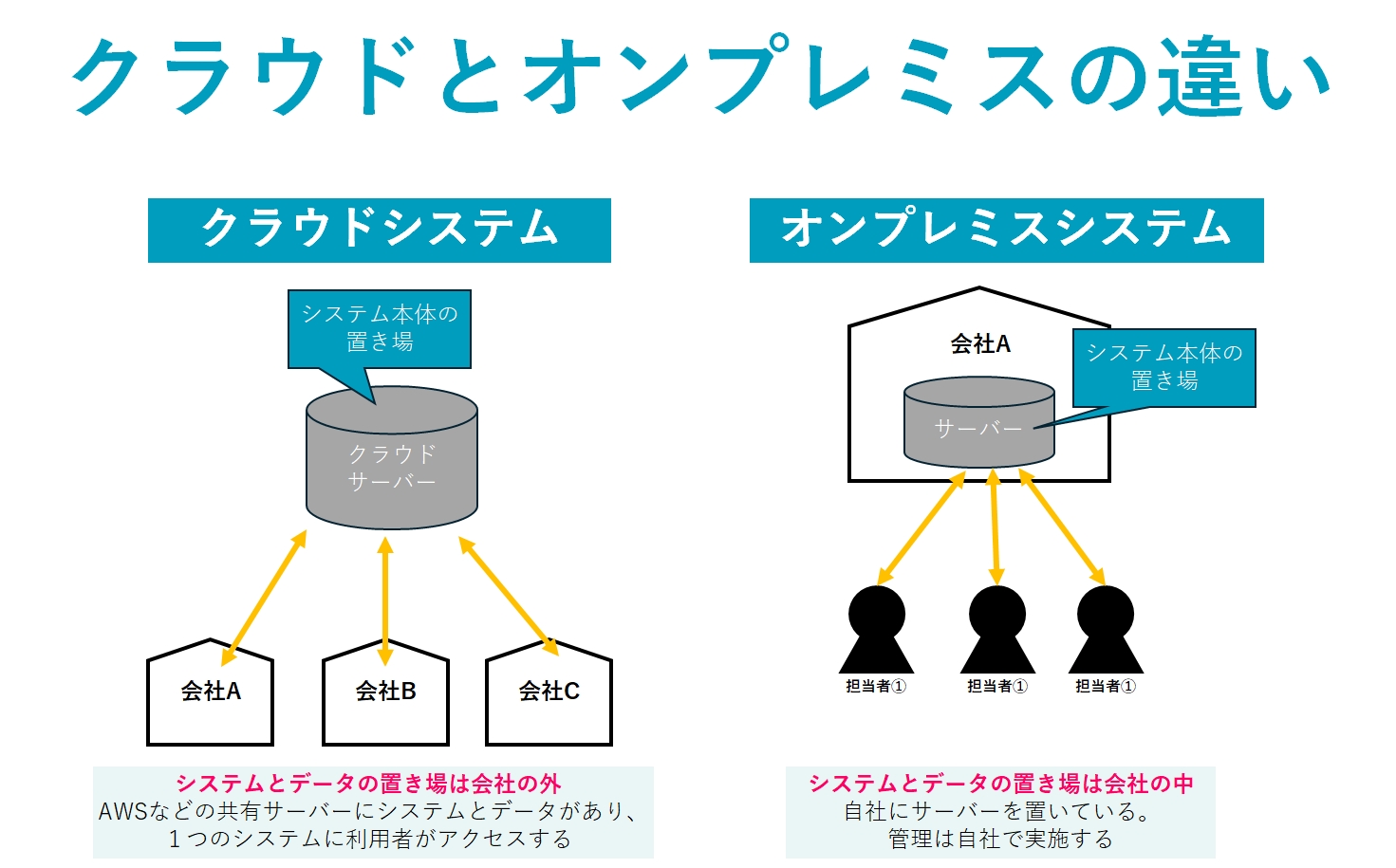

クラウドシステムとは?

先ほどの在庫管理の種類の中にクラウドシステムがありませんでした。

一般的にサブスク型のシステムの事を「クラウド」と呼ぶことが多いです。しかしそれは全くの間違いです。

「クラウドシステム」であるかどうかはシステム本体がどこに置かれているかできまります。アマゾンのAWSやMicrosoftのAzureなどクラウド環境に置かれているシステムの事をクラウド型システムと言います。クラウド型システムの反対は、オンプレミス(通称オンプレ)です。オンプレシステムは、会社にサーバーを設定して、その中に在庫管理システムを置きます。

自社サーバーがインターネットに接続していれば、インターネット環境のある外部からでもアクセス可能です。

クラウドシステムでないと、インターネット上でアクセスできないと考えるのも誤解です。

【提供方法別】在庫管理システムのコスト・機能・運用面の比較

〇:優位性がある・得意、×:できない(または不得意)、△は場合による

比較項目についてご説明します。

コスト

コストは、次の3点について比較します。

- イニシャルコスト(導入コスト):システムの導入までにかかる初期のコスト(またはシステム本体価格)

- カスタマイズコスト:カスタマイズするためにかかるコスト(追加開発費用)

- ランニングコスト:システム導入後にかかる保守コスト

機能の豊富さ

機能の豊富さは、ノンカスタマイズ状態(全くカスタマイズしない状態)での、システム搭載機能(当初用意された機能)の多さを比較します。

※カスタマイズは当初用意された機能では無いので該当しません。

カスタマイズ自由度

システム搭載機能に無い、自社の独自業務などに必要な機能を追加する場合、対応ができるかどうかです。

対応できないシステムを選択した場合は、システムに合わせて自社の業務方法を変える必要があります。

立上げ準備

システム導入後、設定や操作を覚えるを覚える準備など、運用に乗せるまで必要な作業の多さです。

システムの準備は、主にマスターの整備(マスターに含まれる項目の整備)、操作トレーニングがあります。

※比較項目が〇のシステムは立上げ準備が簡単です。

習得時間

システムに搭載された機能(当初搭載されている機能のこと、カスタマイズで追加した機能を除く)を理解して、使いこなせるようになるまでの時間です。

※比較項目が〇のシステムは、習得に時間がかからず、比較的誰でも覚えやすい。

機能使い切り

システムに搭載された機能(当初搭載されている機能のこと、カスタマイズで追加した機能を除く)をどれだけ使い切れているかということです。

比較項目が〇のシステムは、搭載された機能が分かりやすく使い切れることが多いです。

×のシステムは、機能が複雑かつ設定機能や事前準備が多く、一部の機能しか使えない・使わないことが多いシステムです。

現場理解度

システムを開発する企業が、在庫管理実務をどれだけ理解しているか?できれば、実務経験(倉庫作業ではなく、管理実務)の経験があると良いです。

それでは比較機能を踏まえて、各システムの解説をします。

それでは、それぞれのシステムの強み、弱みを個別に解説します。

SaaS(サブスク)型システムの強みと弱み

SaaS(ソフトウェア アズ アサービス)とは、いわゆるサブスク型の在庫管理システムです。一般的にクラウド在庫管理システムとも呼ばれています。スタートアップ企業が提供していることが多く、インターネットブラウザ上で使えることが多いです。

SaaS(サブスク)の強み

サブスクは、導入のしやすさ、ハードルの低さが最大の強みです。

特に他のシステムに比べて、圧倒的な低コストで導入が可能です。

低コストで提供できる理由は、一つのシステムを多くの人でシェアしているからです。

イニシャルコストがかかることはほとんどなく、初期ランニングコストも安いです。

また、多くの人に使ってもらうことを想定しているため、シンプルで使いやすく設計されています。

そのため、導入したらすぐに使え、立ち上げ準備にも習得にも時間がかからないことが多いです。

さらに、ユーザーの声を取り入れ開発を続けるため、長く使えば使うほど、機能が充実することが多いです。

SaaS(サブスク)の弱み

導入のしやすさ、安さを除くと、次のような弱みがあります。

在庫管理のご相談、お問い合わせ

在庫管理110番では、適正在庫に関するご相談を随時受付中です。 無料個別相談も実施中ですので、今回の記事で分からなかったこと、自社はどのようにすれば良いかイマイチ理解できなかったことなど、お気軽に在庫管理アドバイザーにご相談できます。 自社の状況、事例に合わせたアドバイスがもらえます。多くの人に使ってもらうことを想定したサービスなので、あなたの会社に合わせた独自のカスタマイズにも対応していません。

そのため、サブスク型システムに仕事のやり方を合わせる「割り切り」が必須です。

また、対応する業務範囲を絞っていることも多いため(例えば在庫管理だと入出庫しかできない)、サブスク型のシステムの対応範囲に加えて、既存のシステム(会計や販売システム等)との連携がどこまで可能か?ということが導入後の運用がうまくいくかどうかということの成否を分けるでしょう。

サブスクは、多くの人に共通のサービスを提供する最大公約数型のシステムです。

多くの人の声や会社の経営方針によって、システムの改修が行われます。

そのため、場合によっては、搭載されていた機能が無くなったり、画面のデザインが変わる可能性もあります。機能使っていたものが使えなくなった・・・ということも容赦なく起こります。

低コストで提供するため、導入後の質問等のサポート体制が充実していないことが多いです。

電話対応をしておらず、メールだけで対応ということも珍しくありません。

創業当初は、電話対応をしていてもいきなり打ち切る場合もありますので、手厚いサポートを求めたい場合は不向きでしょう。

サブスクの利用料金は、導入初期は無料あるいは安く設定されています。

しかし、ユーザー数や使用回数、使用できる機能などにグレードを設けていることがほとんどで、制限を解除したりグレードを上げ量とすると、料金が徐々に上がっていきます。結果的に見てみると、他のシステムを導入するのと費用があまり変わらなかった・・・ということもあり得ます。

サブスク導入し、運用するための2つのポイント

色々な弱みがありますが、サブスク型のシステムの導入のハードルの低さはやはり魅力です。 そこで、専門家の視点からサブスク型のシステムを導入するために最も重要な2つのポイントをお伝えします。ある意味の潔よさが必要

カスタマイズができないので、システムでやれることを割り切って考えるしかありません。- ここまでしかできないと潔く諦める

- 今までの業務を潔く変える

他システムとの連携

サブスク型のシステムは、機能が限定されている場合が多いため、既存のシステムや他のシステムとの連携が業務全体を効率化するポイントです。特に在庫管理システムは単体ではなく、会計や販売など他のシステムと合わせて利用することの方が多いのでこの視点を抜きにはできません。

サブスク型のシステムの導入を検討する場合は、機能も大切ですが、会社にある既存のシステムと連携ができるかどうかを確認しておいた方が良いです。

高機能パッケージシステムの強みと弱み

昔からある伝統的な在庫管理システムです。

パッケージの在庫管理システムは、インターネットブラウザではなく、会社のPCにインストールして利用するものがほとんどです。

高機能パッケージシステムの強み

- 長い伝統

長い間提供されているシステムが多く、安定していて成熟していることが多いです。

初めからシステムに搭載された機能が多く、ジャストフィットすれば自社の業務を広くカバーできる可能性があります。 - 関連商品の多さ

在庫管理システムの他、自社で関連商品(例えば、会計、販売、物流システム等)を同時に提供していることが多く、自社の業務をオールインワンでシステム化しやすい。また、搭載機能に含まれていない機能はカスタマイズに対応してることも多い。

高機能パッケージシステムの弱み

- コストの高さ

イニシャルコストで数百万円、さらにカスタマイズで数百万円、ランニングコストに10万円超~と導入および保守コストも比較的高いことが多いです。 - 複雑さ

機能の豊富さはデメリットにもなります。「幅広く対応」の裏返しは、自社に不要な機能もたくさんあるということです。しかし、システムの特性上、自社に不要だとしても機能を省くことはできません。使用しない機能にまでお金を払っていると思った方が良いでしょう。 - 立上げ準備が大変

システム稼働させる初日までに、設定を全て終えておく必要があります。初めて導入する人は想像つかないと思いますが、この作業は想像を超える労力が必要です。ただ、この作業を怠ると、設定が中途半端になった状態でシステムが働することになるので、システムが動かなかったり、予期せぬ障害が起こることが多いです。システム導入初期に起こる大混乱はだいたい、これが原因です。通常業務をやりつつ、混乱を収めていかないといけないため、返って業務が激増・・・ということにもなりかねません。

- 習熟に時間がかかる

機能が豊富さゆえにボタンやメニュー数が多く、マニュアルが数百ページに及ぶことが多いため、システムの全容を把握して覚えるのが大変です。その大変さから、覚えようとする人は少なく、システムを使う人が限定されてしまいます。システムを入れたにも関わらず、属人化してしまうことになりかねません。 - 機能を使い切れない

搭載機能は単独で、動くことは少なく、他の搭載機能と補完しあいながら動くことが多いです。したがって、一つ設定や手順を間違うと、想定外の問題が起こりやすいです。

ある程度在庫管理・生産管理の知識が無いと、複雑に絡み合った搭載機能を使い切れません。そのため、ごく限定された機能だけを使っていて、その他はエクセルを使う・・・という企業も多く、1千万円を超えるシステムが単なる「伝票発行マシン」になっている残念なケースは少なくありません。 - デモの罠

昔から在庫管理システムを販売しているため営業ノウハウが蓄積されています。そのためどういうことを言えばお客に刺さるのか、何を見せればお客さんはその気になるのか?ということをよく研究しています。

営業のデモに関心して導入したものの、デモで見せてもらった機能は「使わない」、「使えない」ことも多いです。(特に原価管理や生産計画系、グラフ、自動処理などのビジュアルでこの傾向が良く見られます。)

高機能パッケージをうまく導入するコツ

機能の豊富さや見栄えなどの営業トークに踊らされないこと

自社の業務の棚卸を行い、デモの際に「この業務方法は御社のシステムで実現できるのか?」ということをデモで説明してもらいましょう。デモの際、できる限り関係者(在庫管理担当者、現場、システム担当者)が集まり、業務を搭載機能で回せるのか、搭載機能で回せないとすれば、カスタマイズは可能か?ということを必ず確認しましょう。

価格の差だけで決めないこと

恐らく複数の会社からの相見積もりをすると思いますが、価格を決め手にしてはいけません。

自社の課題を解決し、必要な機能を過不足なく搭載できているかどうかで選びましょう。システムは長く使うものです。自社に合わないシステムを導入してしまうと、返って業務効率が落ちます。

フルスクラッチ(自作)システムの強みと弱み

フルスクラッチとは、一から作るシステムです。プログラミング言語で作ったり、場合によってはエクセル(マクロ)で制作もできます。また、サブスクやパッケージシステムのように搭載機能に縛られることはありません。機能も構築方法も自由です。

フルスクラッチの強み開発の自由度

何と言っても自由に開発できる点です。

機能ももちろんですが、デザインも自由です。自由度を生かして、その会社だけのシステムを構築できます。開発範囲を明確に定義して絞り込めば、高機能パッケージの機能を搭載しかつ自社に必要な機能だけを盛り込んだシステムが構築できます。

- 導入までに時間がかかる

一から開発なので、当然ですが開発が終わるまでは一切利用できません。 - 緻密な業務理解と対応した設計

システムを開発する人と、開発範囲の業務を理解している人の連携が欠かせません。この連携がうまく取れていない企業が多いです。特に相互理解が大切で、業務を理解している人は「開発している人がこれくらいはやってくれているだろう」という考え、システム開発者は「これは不要だろう」という考えが双方ひとり歩きして、最終的にそんなはずじゃなかったということが起こりやすいです。

ほとんどの開発者は、現場経験が無いことが多いため、言われたことは開発できるが、それ以上は無理ということも多く、いざシステムを動かしてみるとうまく動かなかった・・・ということもあります。

- 部署間(担当者間)のしがらみ・パワーバランス

フルスクラッチシステムを作る際は、全社参加でなければいけません。しかし実際はプロジェクトに欠席をしたり、プロジェクト資料をよく読んでいなかったり、理解していなかったり・・・ということが多く「適当」になりがちです。適当なプロジェクトから生まれたシステムは当然穴だらけで使い物になりません。

また、声の大きな部署(担当者)の意見が優先されすぎることも要注意です。この例でよく出てくるのが「みずほ銀行」です。

たびたび障害が起こるみずほ銀行のシステムは、「IT業界のサグラダファミリア」と呼ばれ、トラブルも多く改修に改修を重ねたシステムです。(改修しているからと言って良いシステムではありません)。そうなってしまった理由は統合前の銀行間が自分たちの主張を譲らなかったためです。 - つぎはぎだらけのシステムになりやすい

何でも自由にできることの裏返しは「歯止めが効かない」です。フルスクラッチシステムは、特定の人しか使わない機能やメニューを多く開発しがちです。(私が以前いた会社もそうでした)カスタマイズ開発を対処的に行うことも多く、システム自体が複雑になり、機能間の相互作用によって開発者でも見抜けない期せぬエラーや、システムが止まるといったことも起こりやすくなります。

- 開発コストが高い

一から設計・開発をするため、導入コストは膨らみやすいです。自社で開発をしたとしても、多大な時間を使うため自給換算をすれば大きなコストになるでしょう。また、業務把握が十分にできておらず「想定外」も起こりやすく、追加開発コストがかかることも多いです。時には大工事が必要な追加開発も回避できず、費用が必要以上にかさんでしまうことも少なくありません。保守費もそれなりに高額です。

フルスクラッチシステムをうまく導入するコツ

フルスクラッチシステムを導入する際は以下の5つについて注意しましょう。

- 社内にシステム開発ができる人が必要(外注で開発した場合は、理解でき対等話せる人)

- 特定の声だけを拾わず、全社参加で全体最適を心がける

- 開発範囲を決める

- 開発内容を引き継げるようにドキュメントに残す

- データベース設計をしっかりとやる

成長する在庫管理システム

成長する在庫管理システムは、私が既存の在庫管理システム持っていた不満を解消するために作りました。

開発で心がけたのが次の点です。

- 早くシステムを導入できる

- 導入初期に混乱を起こさない

- シンプルで覚えやすい

- カスタマイズしやすい

- 必要な機能だけを搭載している

- 他システムと連携しやすい

- 拡張性がある

- データが活用しやすい

カスタマイズが短納期・低コスト

会社によって在庫管理の方法はそれぞれ違います。

どんなに考えられて作りこまれた在庫管理システムでも、「カスタマイズは大なり小なり必ず必要」と考えています。

そこで、弊社のシステムは内部的な設計にカスタマイズをしやすい仕組みを組み込みました。

これにより、開発工数の削減させて低コスト・短納期のカスタマイズを実現しました。

覚えやすく・使いやすい

在庫管理業務は、特定の担当者ではなく誰でもできなければいけません。

早く覚えることができるデザインと自社に必要な機能だけがあるシンプルな設計にしました。習熟・引継ぎも簡単です。

他システムと連携しやすい

在庫管理は、受注・販売・会計・ネットショップなどあらゆるシステムと関わりがあります。すでに会社にあるシステムともほぼどんなシステムでも連携可能です。

拡張性がある

業務は生き物です。今は不要でも将来的に必要な業務もあります。弊社システムは、追加開発もしやすい仕組みにしています。システム名に「成長する」とあるのはそのためです。御社の事業や環境変化に合わせてシステムも成長します。

データが活用しやすい

弊社は、データの活用こそ在庫管理システムの本質的価値と位置付けています。蓄積したデータを後々、取り出しやすく、加工しやすくしており「データ活用」に徹底的にこだわっています。一般的なシステム屋さんは、「システムを効率の道具」と考えていますが、弊社では、「効率と活用の両立」にこだわっています。

実務を知る専門家

そして、なんといっても成長する在庫システムは、実務を知る専門家がサポートするということです。

どんなに老舗のシステム会社でも、在庫管理・生産管理の実務を深く経験していないでしょう。

お客様の要望でも、弊社はあえて「そのカスタマイズはしない方が良い」とご提案することがあります。

それは、長期的視点から見た時に無理が生じたり、システムよりも運用改善の方が効果的な事があるからです。

「その機能を開発するよりは、表示を○○のように工夫してフォーマット化した貼り紙を使った方が効果的ですよ」とか、

「今はその機能を導入する時ではない、まずは手動でやってみてはいかがでしょう?やっぱりいると思ったときには開発できるので」

と改善提案することすらあります。

開発する側からすれば、どんどんカスタマイズをしてくれた方が売上的は良いです。