在庫管理アドバイザーの岡本です。

売上や在庫、出庫数のような数字を、ただ並べて見るだけでは傾向をつかみにくい。そんなときに役立つのが「Zチャート」です。Zチャートは、月別の実績・累計・移動合計の3つを1つのグラフで“見える化”できる便利な手法で、Excelでも簡単に作成できます。

今回は、Zチャートの基本構造や作成手順、移動合計の考え方に加えて、在庫管理や発注判断にどう活かせるのかといった実務での使い方まで、わかりやすく解説します。

目次

在庫管理110番では、経験の有無を問わず、誰もが在庫管理を学べる機会を提供しています。

詳しくは下記をクリック▼

Zチャートとは

Zチャートは、販売数や在庫の推移などの傾向を、前年や前月と比較して視覚的にわかりやすく把握できるグラフです。

在庫管理の実務では、発注数を決める際などに過去のデータ、とくに前年比や前月比を参考にするのが一般的です。このとき、多くの方が比較したいデータをそれぞれグラフ化して、見比べていると思います。

ただ、2本のグラフを並べて比較すると“微妙な差”をどう捉えるかで迷ったり、判断を誤ったりすることも少なくありません。

そんなときに便利なのがZチャートです。傾向の違いを一目で、かつ確実に見分けられる構造になっているため、判断の精度を高めることができます。

Zチャートで分かること

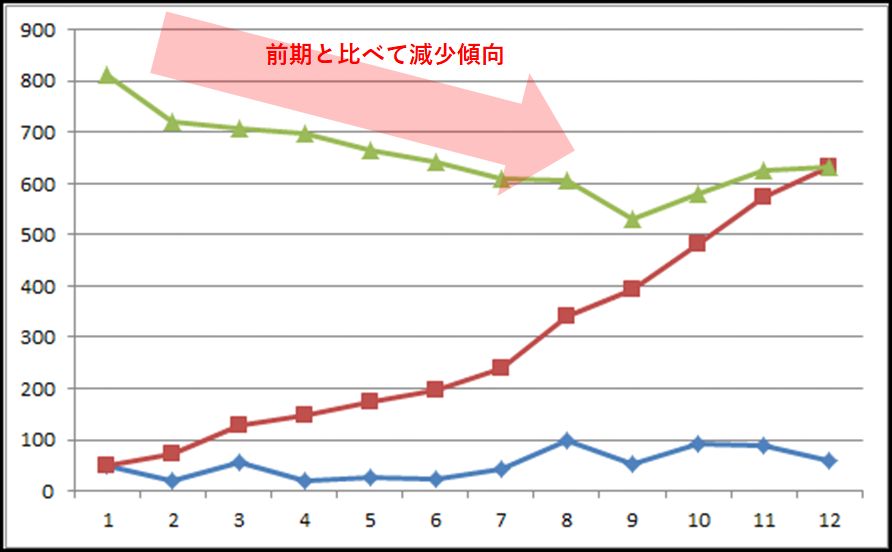

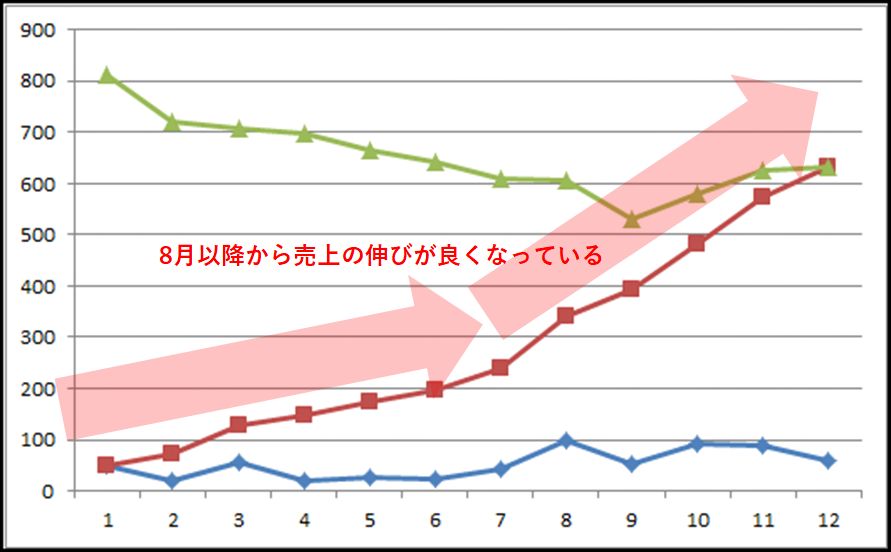

Zチャートは、3本の折れ線グラフで構成されています。それぞれの線が示す意味は次のとおりです。

- A(青色)実績データ:各月ごとの実績値

- B(赤色)累計データ:1月からの累積値(例:2月は1月+2月分)

- C(緑色)移動合計:過去1年分の移動合計(※1か月ごとに更新)

この3本のグラフを組み合わせることで、単月の数値だけでは見えづらい流れや勢いを視覚的に捉えることができます。それでは、Zチャートが実務の中でどのように活用されるのか、具体的に見ていきましょう。

Zチャートの活用例

Zチャートは、売上・出庫・在庫などの推移を過去と比較しながら傾向を把握するのに非常に役立ちます。以下のような観点で活用されることが多く、特に“判断材料”が必要な場面で力を発揮します。

昨対比較で傾向を読む

Zチャートでまず注目したいのが、C(移動合計)のグラフです。

これは月ごとの実績値ではなく、過去1年間の合計を毎月更新していくグラフで、前年と比べてどのような推移をしているかを視覚的に読み取ることができます。

移動合計の線を見れば、全体の傾向は次のように判断できます。

- 右肩上がり:増加傾向

- 右肩下がり:減少傾向

- 水平に近い:前年とほぼ同じ動き

今回、例にしたZチャートを見ると、Cの線(緑色)がやや右肩下がりになっていることから、全体としては前年よりも減少傾向にあると判断できます。

また、傾きの変化に注目すれば、

- 2月と9月に大きな落ち込みがあり、

- 10月以降に回復傾向へ転じている

ということも一目で読み取れます。このようにZチャートのC線(移動合計)を使えば、単月の増減では見えにくい「流れ」や「タイミング」が明確になり、判断材料として非常に有効です。

売上の傾向を確認する

次に注目したいのは、B(累計データ)のグラフです。

このグラフは、1月からの数値を積み上げていく形式のため、必ず右肩上がりになります。一見すると一定の上昇に見えますが、注目すべきは「傾きの角度」です。この角度によって、売上や出庫の伸び方(スピード)を読み取ることができます。

上図のZチャートを見ると、8月以降からBの線(累計グラフ)の傾きが急になっているのが分かります。これは、売上の伸びが加速していることを意味します。

このようにZチャートを使えば「いつから伸び始めたのか」「どの時期に勢いがあったのか」といった成長スピードも視覚的に読み取ることができるのです。

Zチャートの作り方(Excelで作成)

Zチャートは、実績・累計・移動合計の3種類のデータを使ってグラフ化することで成り立っています。ここでは、ExcelでZチャートを作成する手順をわかりやすく整理します。

① 必要なデータを準備する

Zチャートを作るには、調査したい期間+その1年前のデータが必要です。例えば「2021年8月〜2022年7月」の出庫数をZチャート化したい場合、その前の1年間(2020年9月〜2021年7月)のデータも必要になります。

ポイント

- 調査対象が12ヶ月 → 24ヶ月分のデータが必要

- 単位は「出庫数」や「売上数」など任意の数値でOK

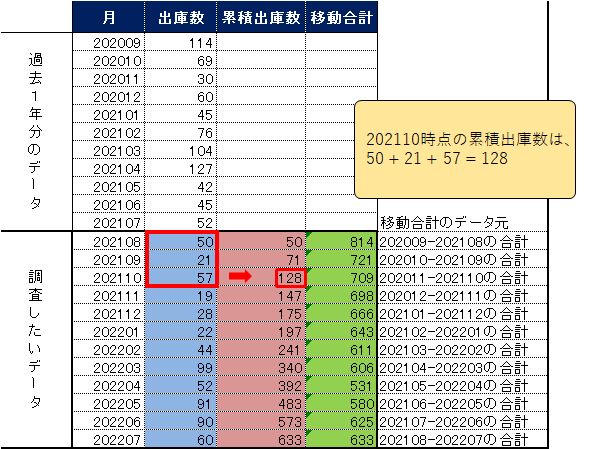

② 累積出庫数(B線)の計算方法

「累積出庫数」は、対象期間のデータを月ごとに加算していく形式です。

例:

- 2021年8月 → 出庫数 50 → 累積:50

- 2021年9月 → 出庫数 21 → 累積:50 + 21 = 71

- 2021年10月 → 出庫数 57 → 累積:71 + 57 = 128

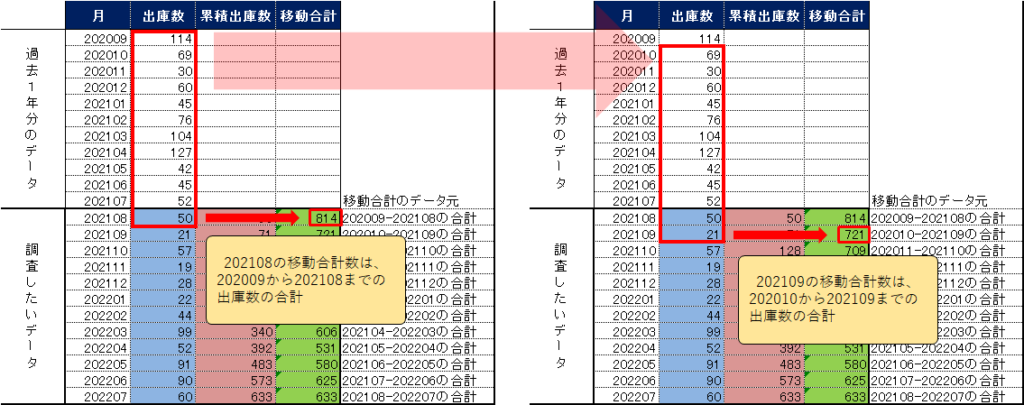

③ 移動合計(C線)の計算方法

Zチャートの中でも、「移動合計(C)」は少し複雑でつまずきやすいポイントです。このデータは、当月を含む過去1年間の合計値を、毎月1か月ずつスライドさせながら算出します。

つまり「12か月の合計を、毎月ずらして更新していく」イメージです。

例:

- 2021年8月の移動合計 → 2020年9月〜2021年8月の出庫数合計

- 2021年9月の移動合計 → 2020年10月〜2021年9月の出庫数合計

- 2021年10月の移動合計 → 2020年11月〜2021年10月の出庫数合計

ポイント

- 毎月、過去12ヶ月のデータが必要になるため、調査期間の「1年分前のデータ」が欠かせません

移動合計は、グラフで「全体の流れ」や「変化の兆し」を判断するのに非常に有効です。

④ グラフにする(A/B/Cをまとめて折れ線化)

すべてのデータ(実績/累積/移動合計)が揃ったら、Excelで折れ線グラフを作成します。

手順の流れ(Excelの場合)

- データ範囲(A〜C列)を選択

- 「挿入」タブ →「折れ線グラフ」を選択

- 3本の折れ線が入ったグラフを作成

- 各線の色や凡例をわかりやすく調整(青=A、赤=B、緑=C)

各線の役割:

- A(青)各月の実績データ:その月ごとの数値(細かな動きの確認に)

- B(赤)累積データ:月ごとの積み上げ(成長スピードの確認に)

- C(緑)移動合計データ:12か月スパンの傾向(全体の流れの把握に)

この3つの系列をExcelの折れ線グラフに追加し、1つのグラフにまとめます。

⑤ チェックポイント:正しく作れているか?

Zチャートが正しく作成できているかどうかを確認するには、以下の2点を見てください。

- A(実績)の初月の数値と、B(累積)の初月の値が一致していること

- A(実績)の最終月の数値と、C(移動合計)の最終月の値が一致していること

どちらかがずれている場合は、どこかで計算ミスがある可能性があります。

ミスに気づくためのサイン

- グラフの形が不自然(例:累積なのに下降している)

- A・B・Cのつながりが視覚的にバラバラ

出庫数を足し忘れ・余分に足している

Zチャートの向き不向きのポイント

Zチャートはとても便利な分析手法ですが、すべてのデータに適しているわけではありません。使いどころを間違えると、期待したような効果が得られないこともあります。

ここでは、Zチャートが「向いているケース」と「向いていないケース」を整理してご紹介します。

◎ 向いているケース

- ロングセラー商品や定番製品

→ 月ごとの推移を比較しやすく、傾向の変化を正確に捉えられる - 1年以上の販売・出庫データが蓄積されているもの

→ Zチャートでは“移動合計”を出すために、過去12ヶ月分のデータが必要となるため - 商品カテゴリや販売先など、グループ単位での傾向分析

→ 単品では難しくても、まとまった単位で見れば傾向を把握しやすい

例えば「ある商品カテゴリーの出庫数の変化」や「ある地域の販売傾向」などを比較する場面では、Zチャートが力を発揮します。

✖ 向いていないケース

- 新商品や短期キャンペーン商品

→ 過去データが不足しており、移動合計の計算ができない - 販売期間が数ヶ月しかない商品

→ 傾向を読み取るには期間が短すぎて、分析の意味が薄れる - 数値の変動が激しく、トレンドが読みづらいデータ

→ 見た目の傾きに惑わされるリスクがあるため、別の指標で見る方が適切な場合も

このようなケースでは、Zチャートよりも単月比較や棒グラフ、累積のみのグラフの方が適しています。

Zチャートは、「中長期での推移や変化を見たいとき」にこそ効果を発揮するツールです。無理にすべてのデータに適用するのではなく、「傾向を見る価値がある対象」に使うのがポイントです。

Zチャートを発注判断の参考にする

発注数を決める際には、前年同月比など過去の数値をもとに判断することが一般的です。しかし、数字の上下だけでは、売れ行きの“流れ”まではつかみにくいものです。

そこで役立つのが、Zチャートで見えるグラフの傾きです。例えば、前年より数値が低くても、右肩上がりの傾向があれば、「この先は伸びるかもしれない」と判断し、多めに発注するという選択肢も出てきます。

さらに、営業や販売部門との情報共有にもZチャートは便利です。グラフを通じて傾向や判断の根拠を共有できるため、部門間での意思決定がスムーズになり、納得感も高まります。

Zチャートでよくある質問

Q1. Zチャートのテンプレートはありますか?

Excelでのテンプレートを自作することは可能です。グラフに使うデータ列(実績/累計/移動合計)を用意し、関数(SUMやSUMIFSなど)を活用すれば、再利用できる形で設計できます。

社内で毎月運用する場合は、テンプレート化しておくと便利です。

Q2. Zチャートの色や順序に決まりはありますか?

色や線の順序に厳密な決まりはありませんが、実績=青、累計=赤、移動合計=緑という配色が一般的です。

これは視覚的に区別しやすく、社内で共有する際も混乱が少ないためおすすめです。

Q3. Zチャートは在庫数そのものの管理にも使えますか?

Zチャートは「数の変化や傾向を見る」ことに優れており、在庫数の推移や出庫数のトレンドを把握するのに向いています。

ただし、在庫残高そのものの“現在値”の管理(棚卸や適正在庫など)には別の管理表や在庫台帳が必要です。

Q4. 安全在庫や適正在庫の判断にも使えますか?

直接的な算出には向いていませんが、出庫数の傾向が把握できるため、需要の変動をふまえた在庫設定の参考にはなります。

例えば「右肩下がり傾向」であれば安全在庫を抑える判断、「増加傾向」であれば増やす判断につなげられます。

Q5. 棚卸のタイミングとZチャートはどう関係しますか?

Zチャートは月次など一定期間の流れを見るものなので、棚卸直後の数値を起点にすれば、在庫実績の信頼性が高まります。

棚卸結果と連動して、「在庫は合っているのに出庫が減っている」などのギャップ分析にも使えます。

在庫管理にZチャートとExcelを活かす

Zチャートのように、在庫や出庫数の傾向を視覚的に捉える手法は、専用のシステムがなくてもExcelだけで実現できます。

実際の現場でも、関数やグラフ機能をうまく使うことで、出庫の流れ・在庫の動き・発注の判断まで高い精度で対応している企業も多く見られます。

特に中小企業や、まだ在庫管理システムを導入していない組織では、まずExcelをしっかり使いこなすことが業務改善の第一歩になります。

「在庫表はあるけれど、活用できていない」

「数値はあるのに判断につながらない」

そんなお悩みをお持ちの方は、一度Zチャートのような簡易的なものからはじめてみてはいかがでしょうか?

Excelを在庫管理にどう活かすか、どこから改善すべきかなど、現場目線でのご相談にも対応しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

ささいなことでもお気軽にどうぞ!