- 在庫数が少ないことを見落としていて、在庫が足りなくて販売機会を逃してしまった

- 逆に在庫が多すぎて保管コストがかさんでいる

- 発注作業に手間がかかりすぎている

このような在庫管理に関するお悩みはありませんか?

勘や経験に頼った発注は、欠品と過剰在庫のリスクが非常に大きいです。

そこで、お勧めしたいのが、発注点を活用した発注方法です。

発注点発注は、MRPのようにがかりで高価なシステムが不要なため、中小企業に最も最適な発注方法です。

しかし、発注点発注の仕組みを取り入れていても、間違った運用をしている会社も多いのが現状です。

この記事では、「発注点」について、その基本的な考え方からメリット・デメリット、そして具体的な計算方法までを分かりやすく解説します。

さらに、発注点を効果的に運用するためのポイントもご紹介します。

この記事を読めば、発注点発注を運用できるようになり、発注業務の効率をあげつつ、適切な在庫量を維持し、欠品や過剰在庫を防ぐ方法が分かります。

自動で発注点を計算できるエクセルフォーマットを作成しました。こちらは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

- 発注点発注とは?

- 発注点発注を導入するメリット

- 初めて発注点を導入する際の手順と注意点

- 発注点発注に向いているもの・向かないもの

実務経験豊富なアドバイザーが直接回答します

目次

発注点発注とは?

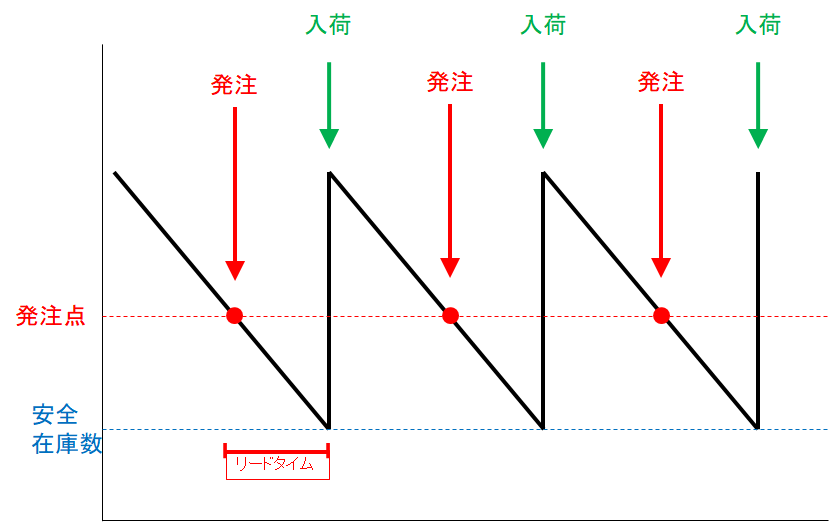

発注点発注とは、在庫が「発注点」に達したときに、「決まった数」を発注する方法です。

発注点(ROP)とは、在庫が特定の数量に達した際に「補充せよ!」という指令を出す在庫量のことです。

例えば、ある商品の発注点を10個に設定した場合、その商品在庫が10個になった時点で追加の発注を行います。

発注点発注を取り入れるメリット

発注点発注には多くのメリットがあります。

- 専用のシステム不要

シンプルな仕組みなので、エクセルや現場で簡単に実施できます。 - 誰でも発注できる

発注タイミングが決まっているため、個人の勘や経験に頼る必要がありません。 - 欠品を防ぐ:発注点に達した時点で新たな発注を行うため、在庫切れを防ぐことができます。

- 過剰在庫を防ぐ

発注点に達しない限り発注しないため、必要以上に在庫を抱えず、在庫コストを削減できます。 - 業務効率アップ

発注タイミングが明確になるため、在庫確認の手間が省け、発注作業が効率化されます。

発注点の計算方法

発注点は以下の計算式で求めることができます。

発注点=平均出庫数量×(発注リードタイム)+安全在庫数

【計算例】

計算する際の注意点

平均出庫数量と発注リードタイムの単位を揃えることが重要です(例: 日、月、年)。

例えば平均出庫数量を「日」(1日当たり○○個)で計算した場合、発注リードタイムも「日数」で計算します。

発注点を決める3つの要素

発注点を決める要素はたった3つです。

- 平均出庫数量:1日当たりの出庫数(使用数や販売数)

- 発注リードタイム:発注してから納品されるまでの日数

- 安全在庫:需要の変動を吸収するための在庫(平均出庫量の上ブレを吸収)

発注リードタイムを設定する際の注意点

材料の発注点であれば、発注してから納品されるまでの発注リードタイム、仕掛品の発注点であれば、生産着手から完了までの製造リードタイムが対象になります。

発注リードタイム・製造リードタイムについて、以下の記事をご覧ください。

安全在庫数を設定する際の注意点

安全在庫は想定外の変動を吸収するものです。

ここでいう想定外とは、平均出庫量の上ブレ(思ったよりも多く使った、売れた)やリードタイム(納期遅れ)です。

安全在庫はそういった増減を吸収して欠品を回避します。

安全在庫が不要な場合は、設定する必要はありません。(安全在庫数=0)

安全在庫の計算方法はこちらを参照してください。

【ひと工夫】安全リードタイムを設定したい時

安全在庫の代わりに、安全リードタイムを利用することも可能です。

(安全リードタイムは、安全在庫を日数で持つ方法です。)

この場合の発注点の計算式は次のようになります。

発注点=平均出庫数量×(発注リードタイム+安全リードタイム)

※発注リードタイムに安全リードタイムを加算することで、安全リードタイムを設定します。

発注数の決め方

発注点発注は、在庫数が発注点に達したときに決まった数を発注する方法です。

発注点発注をする時に発注数の計算式は、次の通りです。

発注数=平均出庫数量×(発注リードタイム)×2

少なくとも上記の発注数にしなければ、発注間隔が短くなり、仕入先が対応できなくなる可能性があります。

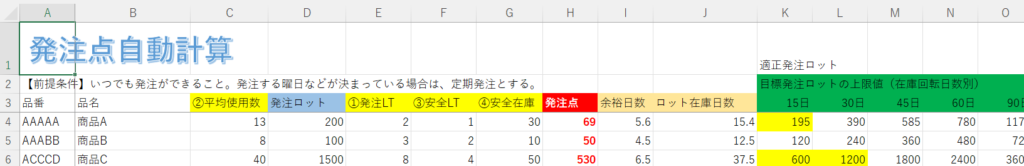

発注点を自動計算するエクセルフォーマット

発注点を自動計算するエクセルフォーマットを用意しました。

発注点を設定するための3つの要素を入力するだけで、発注点を自動で計算できます。

目標の在庫回転日数を設定することで、最適な発注ロット数や発注リードタイムをお知らせする機能も搭載しており、適正在庫化に役立ちます。

発注点管理はエクセルでもできる

実際に発注点発注は、「在庫が決まった数量になったら発注する」という単純な仕組みなので、専用システムではなくてもエクセルだけでも運用可能です。

発注点発注方式は、しっかりとしたシステムが必要なMRP方式の発注よりも、中小企業で採用しやすい発注手法です。(MRP発注について知りたい方はこちら)

もっと極端なことを言えば、システムが無くても運用可能なのが発注点です。例えば、現場に補充カードを用意しておき「5個になったら発注!」という記載をしておけば、エクセルが無くても、現場だけで発注点発注を運用可能です。

システムを導入すれば、以下のような機能も実現可能です。

- 発注アラート

発注点に達したら、メールで通知。 - 自動発注

発注点に達したら、仕入先に自動で発注。

これから初めて発注点発注を導入する際の手順と注意点

もし、あなたがこの記事を読んで、発注点発注をやってみようと思った時の手順と注意点をお伝えします。

これから発注点を使って発注をしてみようと思っている場合は、1~2か月間ほど次の記録を取ってください。

- 毎日の出庫数量の記録:平均出庫数量を知るため

- 発注日から納入日までの日数:発注リードタイムを知るため

上記のデータが無ければ、発注点を決めることはできません。

標準発注リードタイムの設定は必須

発注リードタイムを決めることが特に重要です。

毎回リードタイムが変わる場合は発注点発注は採用できません。

発注点はメンテナンスが必要

需要状況に応じて発注点のメンテナンスが必要です。

少なくとも3ヶ月に1回、できれば1ヶ月に1回は見直すことをおすすめします。

発注点発注は、決まった数量を発注する定量発注なので、需要の変化に弱いのが弱点です。

- 需要の急増

思った以上に早く在庫を消化してしまう。結果、短納期発注になり、納品が遅れる可能性がある。 - 需要の急減

在庫が減らないため、滞留在庫・不良在庫になる可能性がある。

一度定めた発注点をずっと使い続けることは危険です。

少なくとも3カ月に1回、できれば1か月に1回は見直すことをおすすめします。

【注意!】システムに任せてはいけない

「自動発注ができますよ、発注の手間が無くなりますよ!!」という売り文句をするシステム会社がとても多いです。

その売り文句でシステムを導入した会社は、大体自動発注もできておらず、発注の手間も減っていません。(そんな会社からよく相談をいただきます・・・)

在庫管理システムで「在庫を適正在庫にできますよ」という営業文句は、だいたい発注点の設定ができるということを言っているだけです。

在庫管理システムに正しい設定値を登録しておかなければ、どんなに立派な在庫管理システムでも動きません。

在庫管理システムを設定するのはあくまでも人間です。それよりも大切なこと(平均出庫数の算出、標準リードタイムの設定)をまずは優先しましょう。

発注点発注に向いているもの・向かないもの

発注点発注が適している商品と適さない商品について解説します。

向いている商品

- 発注から納品までのリードタイムが一定の商品

- 日常的に使用される消耗品や低価格の商品

向かない商品

- 発注リードタイムが変動する商品

発注点発注ができる商品は、発注をすれば仕入先が発注を受け入れてくれ、かつ発注リードタイムを守ってくれるものに限ります。

つまり、仕入先の事情や輸送方法の事情で、発注を受け付ける日が決まっている、出荷する日が決まっているというものについては、発注点発注は使えません。

代表的な発注点発注を使えないものは、船を使って輸送している輸入品です。

船便は週に1回や2回といったように、運航スケジュールが決まっており、出荷するタイミングが決まっているため、発注点発注は使えません。

- 発注リードタイムが長い商品

また、発注リードタイムが長すぎるものには向きません。

私の経験上、発注点発注ができるのは、発注リードタイムが30日以下のものと考えてます。

- 高価な商品や重要な商品

発注点発注は、機械的な発注方法です。

少なからず在庫リスクがあるため高価なものは、在庫金額が増加するリスクが高いためおすすめできません。

欠品すると、影響の大きい重要なもの(基幹部品等)には不向きです。

- 需要変動が激しい商品

発注数が決まっており、需要変動に弱いため需要変動が多く細かな在庫管理が必要なものには不向きです。

発注方法は4つある

発注方法は、発注点発注だけではありません。

発注方法は「発注する時期」と「発注量」の組み合わせで大きく4つに分けられます。

※発注点発注は、「不定期・定量発注」の一種です。

4つの発注方法を整理すると次のようになります。

- 定期・定量発注: 決まった日付や曜日に決まった量を発注

- 定期・不定量発注: 決まった日付や曜日に必要な量を発注

- 不定期・定量発注: 在庫が一定量になった時に決まった量を発注

- 不定期・不定量発注: 在庫が一定量になった時に必要な量を発注

例えば、発注点発注が使えない「船を使って輸送している輸入品」は、定期不定量発注が主な発注方法です。

4つの発注方法の特徴と向いている商品は下記のページで解説しています。

発注点発注で適正在庫と発注業務の効率化を実現

発注点発注を適切に採用し、適切な運用を行えば、在庫削減や業務効率化が期待できます。

発注点発注は、中小企業でも導入しやすい発注方法であり、効果的な在庫管理を実現できます。

ただし、発注点が使えないものもあります。例としては、

- 輸入品(不定期発注ができないため)

- 需要の変動が激しいもの(発注点では、変動に追い付かないため)

上手な在庫管理を行っている会社は、複数の発注方法をうまく組み合わせています。

発注効率の良さと適正在庫の実現のしやすさを見極めて、発注方法を選択しましょう。

まとめ:発注点発注で発注業務の効率化と適正在庫を実現

発注点管理の重要ポイント

- 発注点とは?:在庫が一定量を下回った際に、商品を発注する基準となる在庫量のこと。

- メリット:欠品による機会損失や過剰在庫によるコスト増加を防ぎ、発注業務を標準化・効率化できる。

- 計算方法:発注点 = (1日あたりの平均出荷量 × 調達期間) + 安全在庫

- 運用ポイント:リードタイムの把握、定期的な発注点見直しが必要

- 注意点:発注点に向かない、使えないものもある。

まとめ

この記事では、適切な在庫量を維持し、欠品や過剰在庫を防ぐための「発注点」について解説しました。

発注業務に発注点を導入し、発注点を正しく計算し設定すれば、業務効率と適正在庫を一度に実現できるでしょう。

また、長納期品や船便など、一部発注点が使えないものもあるため、その場合は適切な発注方法を選択しましょう。

在庫管理の最適化は、企業の収益性向上に直結する重要な取り組みです。そしてその中でも最も重要な仕事は、発注業務です。

まずは自社の現状を把握し、この記事を参考に発注点の計算と設定に取り組んでみませんか?

より効率的で正確な在庫管理を目指すなら、在庫管理システムの導入も合わせて検討してみましょう。

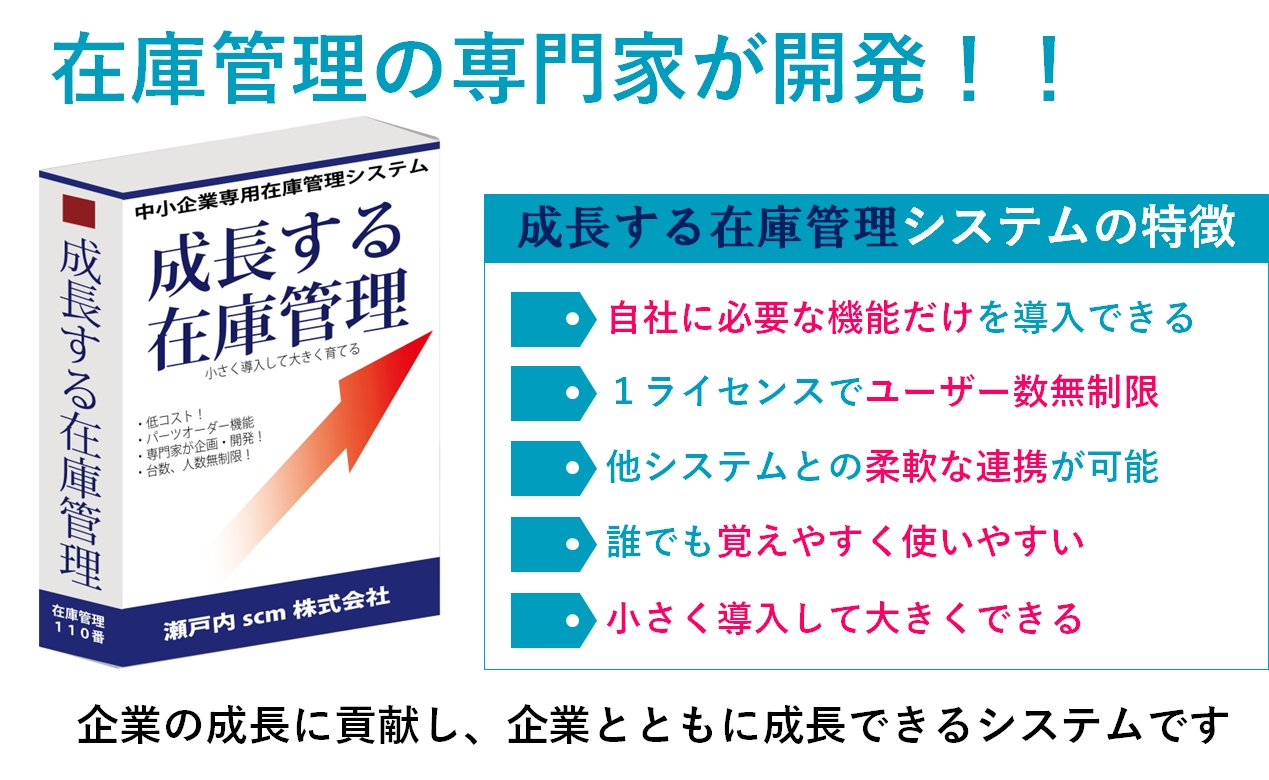

成長する在庫管理システム

成長する在庫管理システムは、在庫管理のスペシャリストである在庫管理110番が開発しました。

今回、解説した発注点機能も標準装備しています。

成長する在庫管理システムのコンセプトは使い切れるシステムです。

導入した機能を100%使える状態にすることで、自社に必要な機能だけなので、シンプルで誰でも使え、低コストを実現できます。

例えば、生産指示や生産管理機能を搭載することも可能です。

実務を経験したものとして、そして在庫管理の専門家として、不満を解消するために作った在庫管理システムです。 成長する在庫管理システムの特徴や詳しい機能はこちらからご覧ください。

在庫管理のご相談、お問い合わせ

在庫管理110番では、適正在庫に関するご相談を随時受付中です。

無料個別相談も実施中ですので、今回の記事で分からなかったこと、自社はどのようにすれば良いかイマイチ理解できなかったことなど、お気軽に在庫管理アドバイザーにご相談できます。 自社の状況、事例に合わせたアドバイスがもらえます。