「在庫管理と倉庫管理って、似ているようで何が違うの?」

「うちの会社が改善すべきなのは、どっちの管理なんだろう?」

あなたは、企業の物流や販売に携わる中で、このような疑問を感じたことはありませんか。

在庫管理と倉庫管理は、どちらも企業の資産である「モノ」を扱う重要な業務ですが、その目的や役割は大きく異なります。

この記事では、在庫管理と倉庫管理の根本的な違いから、具体的な業務内容、そして業務を効率化するシステムに至るまで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、両者の違いが明確になり、あなたの会社が今、改善に取り組むべき事が明確になります。

目次

在庫管理と倉庫管理は「目的」と「範囲」が根本的に違う

最初に結論からお伝えします。在庫管理と倉庫管理の最も大きな違いは、「目的」と「管理する範囲」です。

- 在庫管理:企業の利益を最大化するため「モノとお金の流れ」を最適化する業務

- 倉庫管理:倉庫内の業務を効率化するため「モノの保管と移動」を最適化する業務

倉庫管理は在庫管理の一部と考えて良いでしょう。

それぞれの定義をもう少し詳しく解説します。

在庫管理の目的:「モノとお金の流れ」を最適化する業務

在庫管理の目的は、会社戦略に基づいて「何をどれだけ持つか?を考え、必要な時に必要なものを、必要なだけ供給できる状態」を維持し、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を防ぐことです。

単にモノの数を数えるだけでなく、過去の販売データから需要を予測し、適切な発注量を決め、保管コストや廃棄ロスを最小限に抑えるなど、その視点は経営全体に及びます。

管理対象は、倉庫に保管している物だけでなく、倉庫外にある店舗にある商品、工場にある原材料や部品など、企業が保有する販売・生産・自社利用に関わるすべての「棚卸資産」です。

在庫管理のもっと詳しく学びたい場合は、をご覧ください。

倉庫管理の目的:倉庫内の「モノの保管と移動」を最適化する活動

一方、倉庫管理の目的は、倉庫という限定されたスペース内での業務効率と保管品質を最大化することです。

倉庫内のどこに何を置くか(ロケーション管理)、作業スタッフの動線をどうするかといった、現場のオペレーションが中心となります。

商品が入庫してから出庫するまでの一連の作業(入庫、検品、棚入れ、保管、ピッキング、梱包、出庫)を、いかに正確にスピーディーにそして低コストで実行するかを追求します。

倉庫管理の基本についてもっと詳しく学びたい場合は、「倉庫管理の誤出荷・作業ミスの防止と業務効率を改善する第一歩」をご覧ください。

倉庫管理とは何か、おすすめの倉庫管理システムを知りたい方は「WMSとは?倉庫管理におすすめのWMSもご紹介|ICTオフィス相談室」をご確認ください。

3つの視点で比較!在庫管理と倉庫管理の具体的な違い

目的と範囲が違うため、具体的な業務内容も大違います。

ここでは「目的」「管理範囲」「主な業務内容」の3つの視点から、両者の違いをさらに深掘りして解説します。

| 比較項目 | 在庫管理 | 倉庫管理 |

|---|---|---|

| 目的 | 経営の最適化 利益最大化、キャッシュフロー改善 | 現場業務の効率化 コスト削減、品質維持 |

| 管理範囲 | 社内のすべての在庫(原材料、仕掛品、製品) ※倉庫外にある在庫も含む | 倉庫内に保管されている物品 |

| 業務内容 | 需要予測、発注管理、棚卸、在庫分析 | 入庫・検品、ロケーション管理、ピッキング、包装・梱包、出荷作業 ※主に倉庫内の作業 |

目的 「経営の最適化」vs「現場業務の効率化」

前述の通り、在庫管理は経営視点での最適化を目指します。

「この在庫はいくらの価値があるのか」「いつまでに販売すべきか」といった、数量だけではなく、モノを金額に換算して管理し、企業の資産価値を高めることがゴールです。

対して倉庫管理は、現場視点での効率化を目指します。「どうすればもっと早く商品を取り出せるか」「保管スペースを有効活用するにはどうすればよいか」など、倉庫内の物理的なモノの流れをスムーズにすることがゴールです。

管理範囲 「社内の全在庫」vs「倉庫内の物品」

在庫管理が対象とするのは、倉庫内にある商品だけではありません。

工場であれば製造中の「仕掛品」、小売店であれば店舗のバックヤードにある「商品」、さらには海外から輸送中のもの、外注先にある支給先在庫まで、企業が所有権を持つすべての在庫が管理対象になります。

一方、倉庫管理の範囲は、その名の通り「倉庫」という建物の中に限定されます。

倉庫に商品が到着した瞬間から、トラックに積み込まれて出発するまでの間が、倉庫管理のテリトリーです。

※倉庫間の移動(横持ち)を倉庫管理に含めている場合もあります。

主な業務内容:需要予測や発注 vs 入庫・保管・ピッキング

目的と範囲が異なるため、日々の業務内容も大きく異なります。

在庫管理の主な業務

- 需要予測:過去の販売実績や市場トレンドから、将来売れる商品の量を予測する。(需要予測について詳しく見る)

- 発注管理:適正在庫と発注業務の効率化を考慮して、適切なタイミングで適切な量を発注する。(発注方法について詳しく見る)

- 棚卸:帳簿上の在庫数と実際の在庫数が合っているか定期的に確認する。(棚卸について詳しく見る)

- 在庫分析:ABC分析などを用いて、在庫を重要度別にランク付けし、管理方法を最適化する。(ABC分析について詳しく見る)

倉庫管理の主な業務

- 入庫・検品:仕入先から届いた商品の品番や数量が注文通りか確認する。

- 棚入れ:商品を倉庫内の最適な場所(棚)へ保管する。

- ロケーション管理:どこに何があるか管理し維持する。(ロケーション管理管理について詳しく見る)

- ピッキング:出荷指示に基づき、保管場所から商品を集める。(ピッキングについて詳しく見る)

- 梱包・出荷:集めた商品を梱包し、配送業者へ引き渡す。

それぞれの重要性とシステムによる効率化

では、なぜこの二つの管理が企業にとって重要なのでしょうか。

具体的なメリットと、業務を飛躍的に効率化させるITシステムについて解説します。

なぜ在庫管理が重要?欠品・過剰在庫を防ぎ経営を安定させる

適切な在庫管理は、企業の成長に不可欠です。

- 機会損失の防止:欠品を防ぎ、「買いたい」という顧客を逃しません。

- キャッシュフローの改善:過剰な在庫(お金がモノに変わった状態)を減らし、会社の資金繰りを改善します。

- コスト削減:余分な保管費用や、古くなった在庫の廃棄費用を削減できます。

- 経営判断の迅速化:正確な在庫状況を把握することで、的確な経営判断が可能になります。

なぜ倉庫管理が重要?業務効率と顧客満足度を向上させる

正確で効率的な倉庫管理は、企業の信頼を支える土台となります。

- 生産性の向上:作業の無駄をなくし、同じ時間と人員でより多くの出荷が可能になります。

- コスト削減:人件費や保管コストを削減できます。

- 品質の維持:誤出荷や商品の破損を防ぎ、顧客からのクレームを減らします。

- 顧客満足度の向上:注文から商品が届くまでのリードタイムを短縮し、顧客満足度を高めます。

両者の連携が不可欠な理由と、効率化を実現するシステムの違い(在庫管理システム vs WMS)

在庫管理と倉庫管理は、それぞれ独立した業務でありながら、密接に連携しています。

例えば、在庫管理部門が「欠品しそうだから至急発注しよう」と判断しても、倉庫管理が乱れていて「倉庫のどこに在庫があるか分からない」という状態では意味がありません。

この連携をスムーズにし、業務を効率化するのが「在庫管理システム」と「WMS(倉庫管理システム)」です。

在庫管理システム

- 目的:社内全体の在庫情報を一元管理し、適正在庫を維持すること。

- 主な機能:需要予測、発注・仕入管理、棚卸管理、複数拠点(店舗・倉庫)の在庫情報統合など。

- 向いている企業:小売業、卸売業など、複数の販売チャネルを持つ企業。

WMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)

- 目的:倉庫内の作業を効率化・標準化すること。

- 主な機能:入出荷管理、ロケーション管理、ピッキング指示、検品、作業進捗管理など。ハンディターミナルと連携することが多い。

- 向いている企業:物流倉庫など、倉庫内での作業が複雑で物量が多い企業。

自社の課題が「全社的な在庫の最適化」にあるなら在庫管理システム、「倉庫内の作業効率化」にあるならWMSが、それぞれ解決の糸口となるでしょう。

目安としては、自社倉庫の管理を行う場合は、在庫管理システムの方が向いています。

一方、他社の商品を預かる倉庫業のような場合は、倉庫管理システムを選択すると良いでしょう。

在庫管理と倉庫管理の違いを理解し、自社の課題解決へ

最後に、本記事の要点をまとめます。

- 在庫管理は、経営視点で企業全体の在庫を最適化し、利益を最大化する業務

- 倉庫管理は、現場視点で倉庫内のモノの流れを最適化し、業務効率を高める業務

両者は目的も範囲も異なりますが、密接に連携することで企業の競争力を高めます。

自社の課題はどこにある?見極めるポイント

あなたの会社が今、取り組むべきはどちらの管理でしょうか。以下のポイントを参考に、自社の課題を洗い出してみてください。

- 「よく欠品を起こす、またはセール品や廃棄品が多い」→ 在庫管理に課題の可能性

- 「誤出荷が多い、出荷作業に時間がかかりすぎている」→ 倉庫管理に課題の可能性

- 「店舗とECサイトで在庫情報がバラバラになっている」→ 在庫管理(特に一元管理)に課題の可能性

- 「倉庫のどこに何があるか、ベテラン社員しか分からない」→ 倉庫管理(特にロケーション管理)に課題の可能性

まとめ:最適な管理体制でビジネスを成長させよう

在庫管理と倉庫管理の違いを正しく理解することは、自社の物流や経営における課題を的確に捉え、改善策を講じるための第一歩です。

どちらか一方だけが優れているというわけではなく、両者が車の両輪のように機能することで、初めて企業はスムーズな成長を遂げることができます。本記事を参考に、自社の管理体制を見直し、より強いビジネス基盤を築いていきましょう。

在庫管理システムを導入する

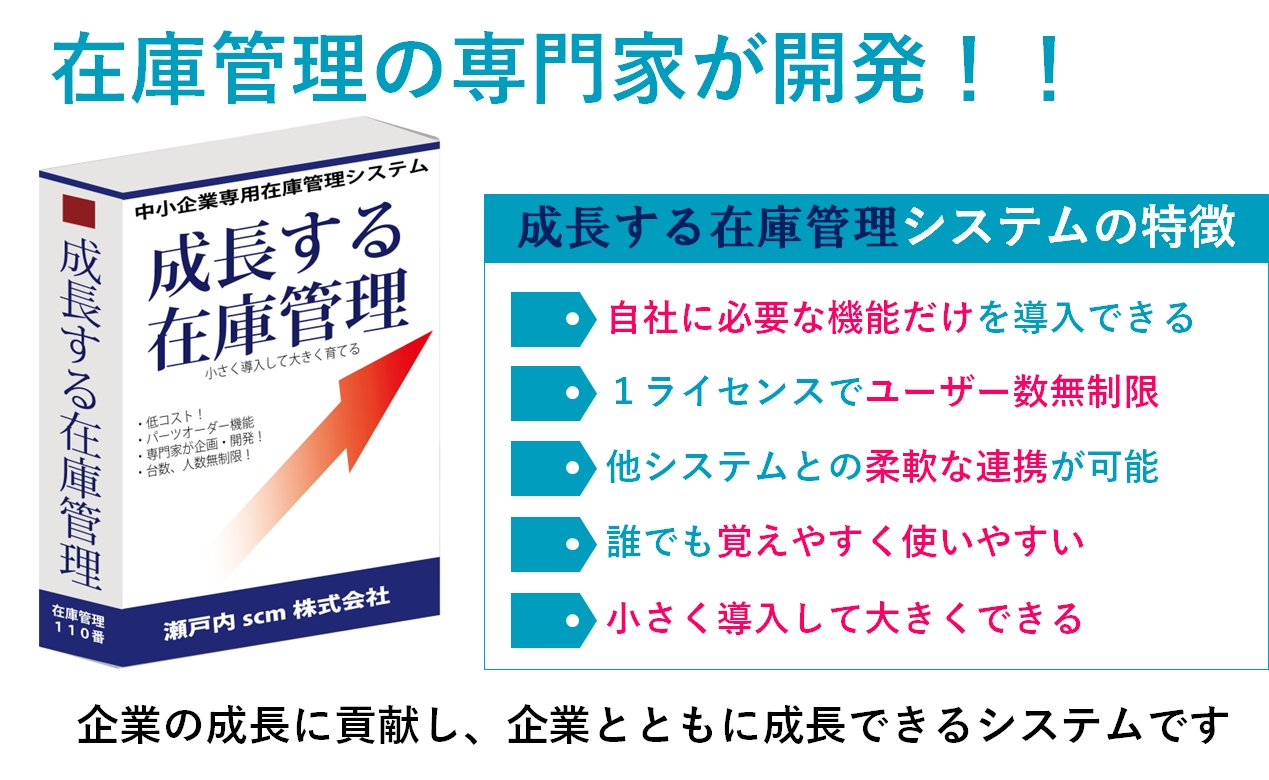

もし、あなたの会社の課題が自社の在庫管理・倉庫管理で、「欠品や過剰在庫をなくし、経営を安定させたい」といった要望がある場合は、在庫管理110番の成長する在庫管理システムが役立てる可能性があります。

多くのシステム会社が単にシステムを提供するだけで終わる中、私たちの強みは在庫管理の専門家なので「貴社に最適な業務の仕組みを、経験豊富な専門家が一緒に構築する」点にあります。

私たちは、システム導入をゴールとは考えません。

貴社の業務を深くヒアリングし、現場の誰もが使いやすい形で在庫情報を「見える化」し、経営課題の改善・生産性向上の実現で課題の根本解決と継続的な業務改善を支援します。

「システムを導入したけれど、使いこなせなかった」という経験は、もうさせません。貴社のビジネスを成長させるための「仕組み化」を、ぜひ私たちにお任せください。

低コストで自社に必要な機能を持ったシステムが導入できる

在庫管理に関するお問合せ・ご相談

「システム導入はまだ具体的ではないけれど、専門家の意見を聞いてみたい」

「そもそも、うちの課題がどこにあるのか整理するのを手伝ってほしい」

そのようにお考えの場合も、どうぞお気軽にご相談ください。

どんな些細なことでも構いません。

500社以上の課題解決に携わった経験を持つ在庫管理の専門家が、あなたの会社の状況を丁寧にお伺いし、最適なアドバイスをいたします。