今回の解説は、システム導入の失敗を1社でも減らしたいという想いで、作成しました。

全て筆者の経験、在庫管理110番に寄せられた相談者の体験に基づくものです。

残念ながら業務システムの失敗は、とても多いのが事実です。

- システム会社の営業・提案時に気を付けること

- 失敗無し、低コスト、短期間でシステム導入する手順

- 導入に失敗しにくい在庫管理システムの3つの特長

- 良いシステム会社の見極め方

もしあなたの会社でシステムの導入を考えている、既存のシステムの入れ替えを考えているのであれば、ぜひお気軽にご相談ください。

目次

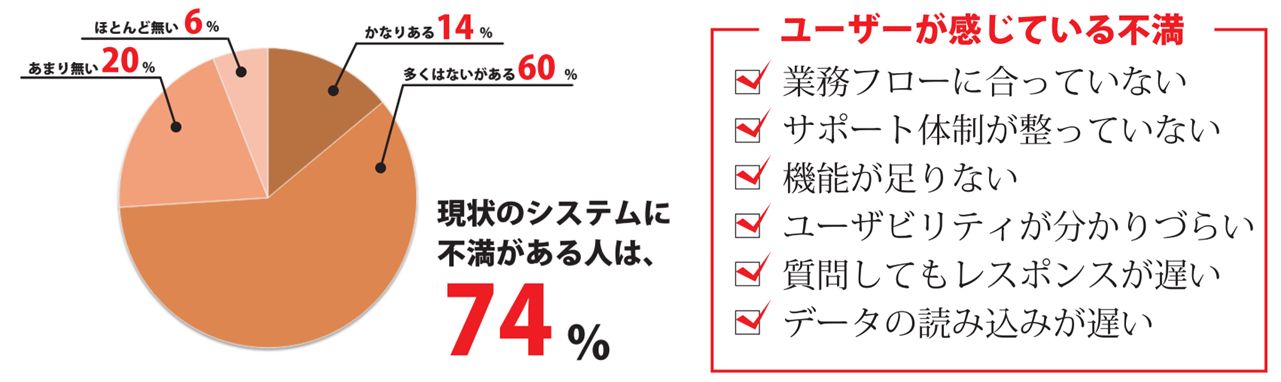

今のシステムに不満を持つ会社は75%も!

実際に、導入している業務システムに不満を抱く人が75%もあるという事実があります。

中部経済新聞が過去に行ったアンケートの結果です。

↓↓↓

特に多い不満は、ユーザーが感じている不満の中で最も頻繁に報告される問題は、「システムが業務フローに合っていない」という点です。

言い換えれば、システムとしての役割を果たしていないといえます。

在庫管理システムも例外ではありません。

実際に在庫管理110番に寄せられる相談の中でも多いのは、高いお金を払って高額なシステムを導入したが、思ったような効果が得られなかったというものです。

様々なシステム会社の営業の今の課題が一気に解決できる夢のようなサクセスストーリーをプレゼンされ、契約するというケースが多いようです。

実際には、そのようにうまくいくことはほとんどないどころか、トラブルになったり、プロジェクト中止になるケースも多いようです。

せっかくお金を払ったから・・・と我慢してシステムを使っている会社も多いようですが、その裏では従業員が手作りのエクセルを駆使しており、

システムが業務に役立っていません。

なぜこのような問題が生じるのでしょうか?

システム会社との安易な契約で起こる2つの問題

システム会社は、どのような「見せ方」をすれば、ユーザーが飛びつくかをよく知っています。

元、大手システム会社に勤めていたSEの話によると、営業担当者はとにかく契約に持ち込ませて、その後のことは社内で何とかする・・・という構造になっていることが多いようです。

営業の「できる」=>何も理解をしていないと思ったほうが良いです。 たった数回の打合せやデモで、あなたの会社を理解して「うちのシステムならできますよ!」と言い切れるとは思えません。(少なくとも私ならそんなことはしません)

元、大手システム会社に勤めていたSEの話によると、プロジェクトが始まって、営業からバトンタッチした実務チームは、「「そんなこと聞いていない」、「うちではできない」がかなり多いそうです。

このような状態で開始された開発プロジェクトには、大きな問題が3つあります。

プロジェクトの長期化

何も理解していない状況から開発プロジェクトがスタートするので、

システム開発業者が最初に出す見積には、あなたの会社が必要と思っている機能のカスタマイズ費用も開発時間も含まれていません。

結果的に、プロジェクトの長期化、開発予算の肥大化が起こります。

あなたの会社の人的リソースの無駄遣い

問題なのは、あなたの会社の従業員が、意味の無い会議にずっと時間を使い続けなければいけないということです。膨大な人件費が無駄になります・・・

ある会社では、システム会社と1年半も導入プロジェクトを続けたが、結局システム会社が「できない」ということで、プロジェクトが途中で中断。

それまで使った時間がムダになりました。

そんなことに陥らないように、次に解説する「5つの注意点」をぜひ念頭に入れて、打ち合わせに臨んでください。

システム会社の営業時に気を付けるべき5つのこと

私の実務経験と、これまで在庫管理110番に寄せられた相談者が陥るよくあるミスを回避する注意点は以下の通りです。

- 自動化に飛びつかない

- 見栄えの良い機能に惑わされない

- 「設定すれば簡単にできる」に騙されない

- デモでの見せかけに惑わされない

- 豊富な機能に目を奪われない

自動化にとびつかない

一番多いのは、「システムで自動化します、何もしなくてよくなりますよ!」という売り文句です。

残念ながら、本当に「自動化」が実現しているケースは少ないです。

システムの自動化は、精度の高い情報と適切な設定があってこそ実現するもので、導入するだけでやってくれるシステムはありません。

在庫管理で大きな負担になっているのは発注業務で、一番自動化したい業務です。

発注業務の自動化とは、「欠品しないように不足しそうな時に、適切な数量を発注してくれる」という仕組みです。

在庫管理システムの発注自動化機能で最も一般的なのは、「発注点発注」と「MRP」です。

どちらの機能も適切な設定さえすれば、発注の自動化が実現します。

しかし、残念ながら適切な設定をしていなかったり、初期設定のままで使っているようです。

失敗例

ある会社では、「MRP」を導入して発注業務を自動化しようとしました。

システムを稼働させたとたんに、大量の発注が仕入先へ。

しかし、納入されたものは、ほとんど出ないモノだったり、必要なものが数が足りなかったり・・・

と倉庫がモノで溢れてしまったそうです。しかも、顧客からは欠品のクレームの嵐。

私は、仕入先側の顧問でしたので、このような問題が起こることは予見していて、慌てて増産や部品調達をしないように

とアドバイスをしていたので、トラブルに巻き込まれることを回避できました。

ちなみ私が相談者にアドバイスする時、自社のシステムを導入する際に、自動発注はおすすめしていません。

見栄えの良い機能に惑わされない

見栄えの良い機能を全面に押し出す業者は要注意です。

ユーザーに刺さりやすいのは、 グラフや表、帳票の発行などの目で見て分かりやすい機能です。

システム会社もその点はよく知っています。

しかしシステムで重要なのはビジュアルの美しさではありません。

ちなみに私が相談者にアドバイスする時、グラフや集計表をすぐに導入することを進めません。

むしろ、最初はエクセルでやった方が良いと強くお勧めします。

「設定すれば簡単にできる」に騙されない

「設定するだけで簡単にできますよ~」という会社は絶対に避けるべきです。

なぜなら、設定が簡単にできる会社は実はかなり少ないからです。

「ユーザーが知らない、理解できないこと」は、さらっと説明されて気付きにくいです。

できていないパターンは大きく分けて次の2点です。

- 設定値に必要な数字や決まり事が会社に存在しない

- 数字や決まり事を見直す(メンテナンス)する仕組みが会社に存在しない

設定できない機能を導入してしまうと、

初期設定で大失敗したり、いつまで経っても設定が終わらない・・・ということが起こります。

私が見た中で「設定すれば簡単にできる」が実現できていないのは、部品表(BOM)です。

原価管理を目的にBOMが管理できるシステムを導入している会社は多いですが、期待通りの運用できている会社は少ないです。

ちなみに私が相談者にアドバイスする時、現状をヒアリングしてで設定値がない、設定値があっても見直しができていない場合は、絶対に導入をお勧めせず、その会社のレベルに合わせて代替案を提案します。

デモでの見せかけに惑わされない

システム導入をするユーザーの傾向として、視覚的にわかりやすいものをスゴイと思ってしまう傾向があります。

デモでプリンタを動かして、サンプル帳票を出しただけで「おおー!!スゴイ」と歓声が上がることもあります。

しかしシステム的に考えると、帳票やバーコードを作成できる機能は便利ですが、それだけがシステムの価値ではありません。

必要な業務をスムーズに行えるかどうかを重視しましょう。

※バーコードやQRコードは、エクセルで作成可能です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。(バーコードやQRコードをエクセルで作る方法)

豊富な機能に目を奪われない

「あれもできます、これもできます、、」というのはシステム販売の常套句です。機能が豊富だからといって、必ずしも良いシステムとは限りません。

機能が豊富ということは、自社に不要な機能もたくさんあるということです。

機能が豊富だと、ボタンやメニューの数も多くなり、覚えるのも大変です。

よくあるのは、一部の人しかシステムのことを理解しておらず、他の人は使えない・・・といった状況です。

在庫管理システムで大切なのは、機能の豊富さではなく、自社の業務フローへの機能の適合度です。

在庫管理も100社あれば100通り。豊富な機能ではカバーできません。

システムの導入プロジェクトでは、「あれもこれも」と要望が膨らみがちです。

しかし、実際に運用して気づくのは、必要最小限のシンプルなもので良いという事実です。

また、実際に利用するユーザーにとっても豊富すぎる機能はかえって運用の障害になります。

その理由は、覚えやすく誰でも使えるシステムでご説明します。

在庫管理システムは、業務フローのツールであることを理解する

在庫管理システムは、業務フローのツールとして機能します。

例えば、穴をあける機械が異なる素材や穴の大きさ、生産数によって選ばれるように、在庫管理システムも業務フローに合わせて選択される必要があります。

業務フローを把握することは、システム導入の前に重要なステップです。

しかし、業務フローを正確に記述することは容易ではありません。それでも、このプロセスを省略すると、システムが業務フローに適合しない可能性があります。

失敗無く、低コストで、短期間で実現するシステム導入のステップ

失敗無く、低コストで、しかも短期間でシステム導入を実現できる手順を解説します。

- 自社のレベルを把握する

- 目的、目標を明確にする

- システム選定

- 導入計画の策定

- システム設定とカスタマイズ

- テストと検証

- トレーニングと教育

- 導入と運用開始

- 評価と改善

自社のレベルを把握する

現在の自社の管理レベルを把握します。

自社の管理レベルとかけ離れた理想を目指すためのシステムを導入しても、業務がシステムに追い付かず結果的に使いこなせません。

その場合は、業務整備・改善を先に実施します。

目的・目標を明確にする

システム導入の成功には、しっかりとした準備が必要です。

まず、システム導入の目的と達成したい目標を明確にし、それに基づいた具体的な計画を立てます。

そして、導入プロジェクトに関わる全てのステークホルダーを確認し、役割分担やコミュニケーションの方法を決めます。

- 目的の明確化: システム導入の目的や目標を明確にする。例: 在庫管理の精度向上、コスト削減など。

- 関係者の確認: プロジェクトに関わる全ての関係者(経営層、現場スタッフ、IT部門など)を確認し、役割分担を明確にする。

- 現状分析: 現在の在庫管理プロセスやシステムを評価し、改善点を洗い出す。

システム選定

システム選定では、自社のニーズに合ったシステムを選ぶことが重要です。

まず、必要な機能や非機能要件を定義し、それに基づいて複数のベンダーから提案を受けます。

その後、デモンストレーションやトライアルを通じてシステムの操作性や機能を確認し、最適なシステムを選定します。

- 要件定義: 自社の業務フローや必要な機能を明確にし、システムに求める要件を定義する。

- ベンダー選定: 複数のシステム提供会社を比較し、デモンストレーションを受ける。

- 評価と決定: コスト、機能、サポート体制などを基に評価し、最適なシステムを決定する。

導入計画の策定

導入計画の策定では、詳細なスケジュールと予算を設定し、必要なリソースを確保します。

また、導入に伴うリスクを特定し、それに対する対応策を準備します。

これにより、導入プロジェクトをスムーズに進行させることができます。

- プロジェクト計画の作成: 導入スケジュール、予算、リソース配分を計画する。

- リスク管理: 導入に伴うリスクを特定し、リスク対応策を準備する。

システム設定とカスタマイズ

システム設定とカスタマイズでは、自社の業務フローに合わせてシステムの初期設定を行い、必要なカスタマイズを実施します。

また、既存データの整理・クレンジングを行い、データ移行をスムーズに進めることが重要です。

- 設定の初期化: システムの初期設定を行い、自社の業務に合わせたカスタマイズを実施する。

- データ移行: 既存データの移行作業を行う。データの正確性を確認し、必要に応じてデータクリーニングを行う。

テストと検証

システムのテストと検証では、各機能が正しく動作するかを確認し、実際の業務フローに基づいてシステムの操作性やユーザビリティを評価します。

不具合や改善点を洗い出し、必要な修正を行います。

- システムテスト: 導入したシステムの機能テストを実施し、問題点を洗い出す。

- ユーザーテスト: 実際の業務フローに沿ったユーザーテストを行い、操作性や使い勝手を確認する。

できれば、機能単位でテストできるシステム会社がお勧めです。

早いうちに見直しが可能です。

トレーニングと教育

システムの操作方法や新しい業務フローに関するトレーニングを実施し、従業員がシステムを適切に操作できるようにします。

また、操作マニュアルやトラブルシューティングガイドを作成し、従業員に提供します。

- 従業員の教育: システムの操作方法や新しい業務フローに関するトレーニングを実施する。

- マニュアル作成: 操作マニュアルやトラブルシューティングガイドを作成し、全従業員に配布する。

テストと同じように、機能単位で実施できるシステムがおすすめです。

従業員も一度に覚えることを減らせるため、覚えやすく負担も軽減できます。

導入と運用開始

新システムへの切り替えを計画的に実施し、本稼働を開始します。

初期サポート体制を整備し、導入初期の問題解決を支援します。

また、定期的な点検やメンテナンスを行い、安定した運用を維持します。

- 本稼働開始: テストが完了したら、システムを本稼働させる。

- 運用サポート: 導入初期の問題解決やサポート体制を整備し、スムーズな運用を支援する。

評価と改善

導入後の成果を測定し、目標が達成されているかを確認します。

従業員や関係者からフィードバックを収集し、システムの評価を行います。

その結果を基に、必要な改善点を特定し、継続的なシステムの改善を実施します。

- 運用後の評価: 導入後の効果を評価し、目標が達成されているか確認する。

- 継続的改善: 定期的にシステムの評価を行い、必要に応じて改善やアップデートを実施する。

開発時に検討をし尽くしたと思っていても、必ず足りない部分が出てきます。

足りない部分は出るものだと思って、スケジュールや予算を考えておくと良いでしょう。

導入に失敗しない在庫管理システムの3つの特徴

導入に失敗せず、満足できる在庫管理システムの特徴を挙げてました。

- 覚えやすく誰でも使える

- データが利用しやすい

- システムの拡張性があり、将来を見据えたアドバイスがもらえること

これらの特徴は、在庫管理アドバイザーが重要視するポイントです。

覚えやすく誰でも使えるシステム

機能が少ないうえ、自社に必要な機能のみを搭載しているシステムが適しています。

過剰な機能があると、ユーザーが使いこなせず、効率が損なわれる可能性があります。

データが利用しやすいこと

データの抽出が容易であり、必要なデータを柔軟に取得できるシステムが望ましいです。

システムからのデータ取得がスムーズで、エクセルやBIツールとの連携が円滑に行えることが重要です。

システムの機能は見た目や自動化がユーザーにとってわかりやすいため、システム会社の営業トークにも使われやすいです。

しかし、業務の効率化と同じくらい大切なのは、データの活用です。

この視点は、システム選定時には見落とされがちですが、導入後に「システムのデータがとりづらい、取ることができない」という問題はよくあります。

在庫管理の重要な業務として、適正在庫の維持(欠品や過剰在庫の防止)があります。

その際は、エクセルやBIツールを活用してデータを様々な角度から分析することになります。

その際に使うデータは、在庫管理システムから取り出して使うことが多いでしょう。

しかし、残念ながら既存のシステムには、

- データの抽出がしづらい

- 抽出したいデータが取れない

- データを抽出できる期間が決まっている

といったような問題があり、データを利用しづらくなっています。

データの利用の重要性は、導入当初ではユーザーが気づかないため、システム会社が説明しないことも多いです。

(システム会社がデータの利用というところまで頭が回っていないこともあります)

システムでできないこと、取れないデータをわざわざエクセルで別管理をする・・・といった残念なことも起こります。

システムの拡張性があり、将来を見据えたアドバイスがもらえること

業務環境もシステム環境もずっと同じではありません。

状況に合わせて、柔軟に対応できるシステムが理想です。

グループ会社のシステムとしか連携ができなかったり、サブスクのようにそもそもカスタマイズができないこともあります。

システム会社は将来の業務変化やニーズを考慮し、適切なアドバイスを提供できることが必要です。

ユーザーが現時点で必要としていない機能やデータの重要性を説明し、将来の活用を促すことが重要です。

これらの特徴を持つ在庫管理システムは、導入後の満足度が高く、効果的な業務改善が期待できます。

在庫管理アドバイザーとして、これらのポイントを考慮した選定を行うことがおすすめです。

良いシステム会社の見極め方

良いシステム会社を一言で言えば、要望をハイハイと聞かず、場合によっては、「お客様には合わない」、「導入しないほうが良い。」といういうこと利益度外視で理由を添えてハッキリと言ってくれることです。

【良いシステム会社の特徴】

- 現在の業務フローの中で直したが方が良いことをはっきりと言ってくれる

- 現状の管理レベルだとシステムの機能を生かすのが難しいことを伝えてくれる

- システムで得られたデータの活用まで見据えた提案をしてくれる

止めた方が良いとアドバイスをくれたり、代替案を出せるシステム会社は、お客様の管理レベルをちゃんと理解できています。

一方、やめておいた方が良いシステム会社の特長は、

何でもできる、すぐにやりますと答える会社です。

良いシステム会社は、業務プロセスや経験に基づいた的確なアドバイスを提供し、顧客とのコミュニケーションを重視します。

システム導入を成功に導くだけではなく、業務プロセスの改善や効率化にも貢献することができるでしょう。

これらの点を考慮して、信頼できるシステム会社を選択することが重要です。

場合によっては、自社のシステムでは難しいということをハッキリと伝えてくれるくらいの会社が良いです。

まとめ

以上、今回は在庫管理システム提案・説明を受ける際に気を付けることについてご紹介しました。

これまで解説したことを簡単にまとめます。

気を付ける5つのこと

- 自動化に飛びつかない

- 見栄えの良い機能に惑わされない

- 「設定すれば簡単にできる」に騙されない

- デモでの見せかけに惑わされない

- 豊富な機能に目を奪われない

ご説明した内容を念頭において、システム会社の選定を行ってください。

導入に失敗しない在庫管理システムの特徴

- 覚えやすく誰でも使える

- データが利用しやすい

- システムの拡張性があり、将来を見据えたアドバイスがもらえること

システム導入を成功に導く良いシステム会社の特徴

- 現在の業務フローの中で直したが方が良いことをはっきりと言ってくれる

- 現状の管理レベルだとシステムの機能を生かすのが難しいことを伝えてくれる

- システムで得られたデータの活用まで見据えた提案をしてくれる

以上のことを念頭において、システムと業者選定を行っていただくことをお勧めします。

成長する在庫管理システム

在庫管理110番は、創業当初「在庫管理システム」をサービスとして提供していませんでした。

しかし、あまりにも、既存のシステムへの不満が多いため、『成長する在庫管理システム』を開発しました。

成長する在庫管理システムのコンセプトは使い切れるシステムです。

導入した機能を100%使える状態にすることで、自社に必要な機能だけなので、シンプルで誰でも使え、低コストを実現できます。 ? 実務を経験したものとして、そして在庫管理の専門家として、不満を解消するために作った在庫管理システムです。 成長する在庫管理システムの特徴や詳しい機能はこちらからご覧ください。

在庫管理システムの導入・入替のご相談

今回の解説は、筆者の経験に基づくものです。在庫管理110番では、

もしあなたの会社でシステムの導入を考えている、既存のシステムの入れ替えを考えているのであれば、ぜひお気軽にご相談ください。