そんなはずじゃなかった・・・

知らなかった・・・

大丈夫だと思っていた・・・

法律や契約の問題は、そんなことでは許されません。一度発生してしまうとそのリスクは甚大です。

法律に関する知識が十分でないと、訴訟や損害賠償など、大きな問題が生じる恐れがあります。

大企業には法務部があり、法律面の対応がしっかりとできていることが多いです。

しかし、中小企業は専門部署は無いため、自分たちで知っておき、理解し自衛しなければいけません。

ここでは、中小製造業の企業が陥る問題と、民法・法務に係る規則について解説いたします。

法律を知っておけばできること

法律に基づいて正しく事前に対応することで、以下のことが可能になります。

- リスクをあらかじめ回避できる

- 自社に対して有利に交渉を進められる

- 良かれと思ってやっていることが実は危ないことだと知ることができる

- 会社の規定や規則を正しい状態に整備できる

正しく知識を身に付けて責任を負うことは、事業をスムーズに進めたり不利な条件を飲まされないようにするためにも重要です。

ご相談の多い法律相談テーマ

製造業の皆様からは、よく下記のようなテーマのご相談をいただきます。

- 下請法(値下げや返品)

- 解雇や雇い止め

- 残業代請求

- 退職した従業員の競業避止義務,秘密保持義務違反

- 労災(工場内での事故)

- 問題社員対応(解雇や罰則など)

- 不払いの債権回収

- 事業承継

従業員・取引先から訴えられる

一例として、従業員の雇用に関する事例をご紹介します。

会社や業務に不満を持っている人は、インターネット上のサイトやSNSなどで下調べをしていることが多いです。

たとえば、youtubeで「残業代未払い」で検索すると、たくさん動画が出てきます。

【参考】【未払い分の残業代】退職時は請求できる?(引用:マイナビ転職【公式】チャンネル)

このような動画でしっかりと下調べをしたうえで、会社を辞めた後(やめる直前)に残業代の請求を行うそうです。

とりあえず作った就業規則や労働契約はテンプレートや一般的な内容が多く、あなたの会社の実態に合ったものではない可能性があります。

今一度自社の就業規則や労働契約をチェックし、自社の実情に合った就業規則や労働契約をしっかりと整備しておくことで、従業員とも安心・安全に契約を結べるでしょう。

就業規則や労働契約が無効になる?

たとえ就業規則や労働契約を整備していたとしても無効になる場合があるのをご存じでしょうか?

ポイントは、適用の優先度です。

- 法律(労働基準法、労働契約法、民法など)

- 労働協約(企業と労働組合が締結する取り決めのこと)

- 就業規則

- 労働契約(雇用契約など)

したがって、就業規則を作成し、労働者ときちんと労働契約書を取り交わしていたとしても、法律に違反しているような内容では、無効になってしまいます。

例えば、中間管理職に多い「管理職手当」を一例に取り上げます。

「管理職手当を払っているから、残業代は払う必要はない。」という会社の主張は、法律に違反し認められないこともあることをご存知でしょうか?

その場合、管理職手当も残業代の基礎となる賃金に加えられてしまうので、返って巨額の残業代を払わないといけなくなることもあります。

その他、就業規則が労働契約に優先しますので、古いままの実態に合っていない就業規則を使っていると、トラブル化してしまうこともあります。

よくあるケースとして、雇用契約書には「〇〇手当=残業代」と書いてあるのに、就業規則にはそのような記載がないことがあります。その結果、終業規則が優先され、残業代が未払いの状態になってしまうのです。

作成した就業規則や労働契約書が現状にマッチしていない

就業規則や労働契約を作っていても、会社の実情や現在の法令にマッチしていないというケースもあります。

よくある2つの例をご紹介します。

- モデル就業規則を使って自社で作成した

厚生労働省のウェブサイトにモデル就業規則が公表されています。

国が発表したものだから、これに則ればOKと考えている会社もあるようですが、実際にはその会社の事業の特性や実情に合っていないことが多く、トラブルが発生したときに役に立たないケースがあります。 - 改正された法令への対応が盛り込まれていない

過去に作成した資料がそのままになっていませんか?法令は日々改正されており、就業規則や労働契約も対応が必要です。

例えば、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が2020年6月に施行(中小企業は2022年4月に施行)されており、就業規則にパワハラに関することも明確に規定することが必要です。常に見直し・アップデートが必要です。

以上のように、ウチはきちんと整備しているから大丈夫!と思っていても思わぬ落とし穴にはまってしまう場合もあります。

現在の法律が就業規則や労働契約に適切に反映されているか、こまめに確認するようにしましょう。

取引先とのトラブル

中小企業に多いのは、契約書や文書が残っていない口約束です。

口約束は、トラブルが発生した際に非常に不利になります。

最近であれば、原材料の高騰ですが、「値上げをしたくてもできない」ということもよくあります。

一方で、納期遅れや品質不良などでトラブルの多い取引先があったとしても、「下請法」の問題でその取引先に対してペナルティを加えたり、取引を停止することが難しいこともあります。

下請法は、大企業だけの問題ではなく、資本金が1000万円を超えると適用になり、中小企業でも他人事ではありません。

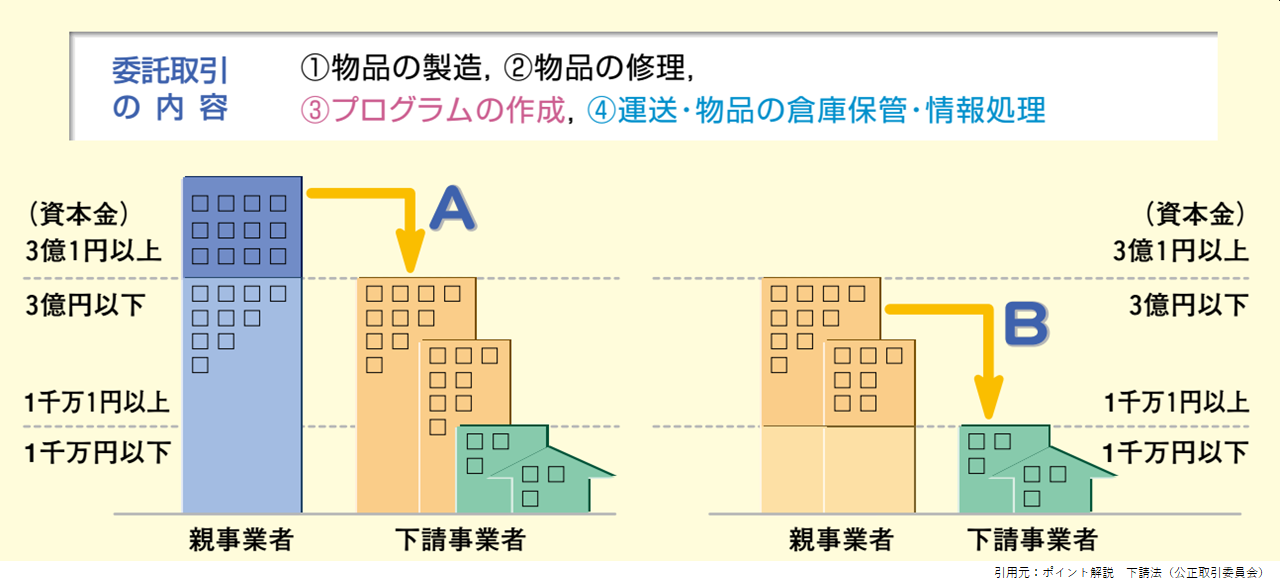

下図は、下請法の適用対象です。

下請法で親事業者に適用されるかどうかは、会社の資本金で決まります。

中小企業で下請法の親事業者に該当する可能性が高いのは、Bのパターンです。

会社の信用力の向上戦略等で、1000万円を超える資本金にしている会社です。

仮に会社の資本金を1001万円にしている場合は、取引先の資本金が1000万円以下に対して、親事業者になるため、下請法で「優越的地位にある」とみなされ、親事業者である責務が発生します。

たった1万円の差でも親事業者になってしまいます。

仕入れ先への何気ない値下げ交渉が「買いたたき」と判断される場合があります。

ちなみに大企業はほぼ漏れなく親事業者になります。

そのため、購買担当者は新入社員でも「下請法」の講習を従業員教育として受けていることが多く、対策が取られています。

従業員一人ひとりが適切に処理ができるよう、講習を検討してみてはいかがでしょうか?

取引業者の合意を得ていても違反になる?

下請法は「法律」です。

仮に取引業者から合意をもらっていたとしても、違反として処理されてしまう場合があります。

よくある下請法違反は、部品の代金支払いです。

多くの会社は、支払いや入金を「月締め」していると思います。

しかし、下請法では受領日を起算日として60日までに支払うとされています。

つまり、部品の納入(受領)するタイミングによっては、下請法違反になる可能性があります。

下請法セミナー(知らないでは済まされない法律知識を学ぶ)

下請法とは、下請け業者を守るための法律です。

大企業だけが対象ではありません。中小企業であっても資本金が1000万円を1円でも超えれば、対象になります。

2022年度の下請法違反は8671件(過去最多)です。

下請法に違反すると、

- 減額した分全額を直ちに支払いを命じられる

- 減額分に対して年14.6%の遅延損害金を課される

- 公正取引委員会のホームページで社名とともに勧告内容が公開される

下請け業者の了承を得ていたとしても、その主張は認められません。

大手企業との取引があると、コンプライアンスの観点上、取引停止になってしまったような事例もあるようです。

知らなかったでは済まされない!法律知識

法律を知る研修、法律対応の整備

在庫管理110番では、従業員や経営層向けの研修や契約書などの書類の処理、顧問契約などについて、提携の弁護士が相談に乗ります。

企業法務に詳しい現役弁護士があなたの会社のお悩みの解決、法令違反予防をご支援します。

メーカーが知っておくべき法律の研修や相談に関するお問い合わせ、お申込み

在庫管理110番では、提携している弁護士による研修、無料相談を受け付け中です。

- 実際に困っていること

- 今の状況にリスクがないかどうかを知りたい

- 従業員や管理職向けの社内研修を行いたい

など、製造業にかかわるさまざまな法律相談や研修開催のご相談を受け付け中です。

在庫管理システム導入や、コンサルティングも承っています。

ご相談からシステムの導入、サポートまで、一括で対応させていただきます。

ご不明点やご不安な事がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。